УДК 69

№ госрегистрации 01201363389

Инв. №

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы, зав.кафедрой САПР, канд. архитектуры, доцент

П. П. Медведев (введение, основная часть, заключение)

Исполнители темы

старший преподаватель кафедры САПР, канд. техн. наук

Е. И. Ратькова (разделы 2.1 и 2.2, камеральная обработка натурных материалов и подготовка графических баз данных)

доцент кафедры САПР, канд. техн. наук

Л. А. Девятникова (разделы 2.1 и 2.2, камеральная обработка натурных материалов и подготовка графических баз данных)

РЕФЕРАТ

Отчет 482 с., 2 ч., 850 рис., 1 табл., 112 источников, 2 прил.

ПАМЯТНИКИ, НАРОДНАЯ АРХИТЕКТУРА, ОБРАЗНО-ГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕКСТОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, СЕВЕРНОЕ ПООНЕЖЬЕ, СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

Данный проект, выполнявшийся в 2013 году при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Грант РГНФ, 2013-2014, № 13-04-12008в), явился очередным шагом в программе многолетней работы специалистов кафедры систем автоматизированного проектирования строительного факультета Петрозаводского государственного университета по проблемам сбора, учета, систематизации и анализа информации по весьма специфическому и достаточно сложному по своей морфологии объекту исследования под названием «Народное зодчество Российского Севера», представляющего несомненный интерес в плане более широкого и глубокого изучения отечественного историко-архитектурного наследия.

Проект предполагает дальнейшее наполнение, совершенствование и развитие на базе натурных материалов историко-архитектурных экспедиций ПетрГУ 1982-86 годов многоцелевой гипертекстовой базы данных для локально-распределенных сетей на машинных носителях IBM PC и для глобальной сети Интернет с использованием графических пакетов AutoCAD и Adobe PhotoDeluxe, СУБД Access, типового табличного процессора Excel, текстовых редакторов Word, Notepad и языка гипертекстовой разметки HTML ориентировочным объемом 300 файлов.

Новизна проекта заключается в новизне впервые вводимых в научный обиход сведений о своеобразии народного зодчества 19 - 20 веков на территории одного из специфических историко-архитектурных субрегионов Российского Севера, территориально охватывающего северную часть Онежского района Архангельской области (северная часть бассейна реки Онеги и Онежский берег Белого моря).. Результаты проекта будут иметь прикладное значение в работе архитектурно-строительных и проектно-реставрационных организаций Республики Карелия и Архангельской области, Карельского научного центра и Архангельского филиала РАН, Госкомитетов по спорту и туризму РК и АО, Министерства культуры РК и Центров по охране памятников истории и культуры РК и АО, в учебном процессе ПетрГУ, Поморского ГУ им. М.В. Ломоносова, факультета «Дизайн» Петрозаводского филиала Международного славянского института (г. Москва) и многих других вузов и средних учебных заведений Северо-Запада России.

Содержание

Часть 1

Введение

1 Основные цели и задачи исследования

2 Групповые системы населенных мест Северного Поонежья

2.1 Групповые системы населенных мест Северного Поонежья (Онежский район)

2.1.1 Верховская (Верхнемудьюжская) ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

2.1.2 Вонгудская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

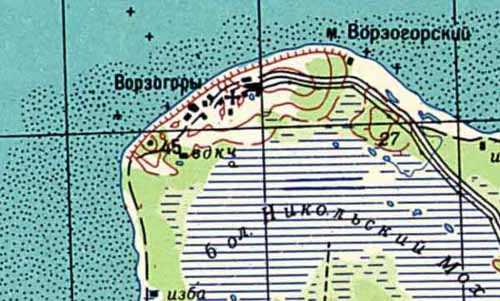

2.1.3 Ворзогорская ГСНМ, Нименьгская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область

2.1.4 Каменно-Ощиринская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

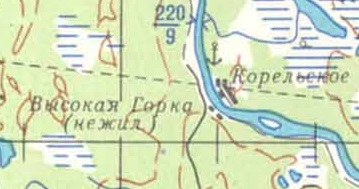

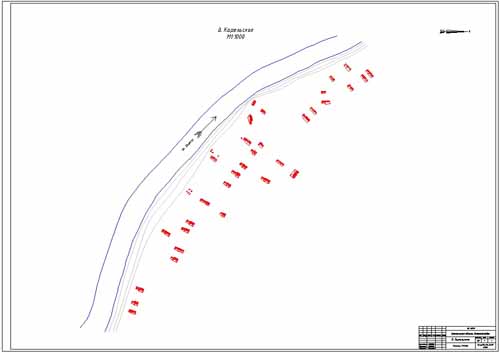

2.1.5 Карельско-Высокогорская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

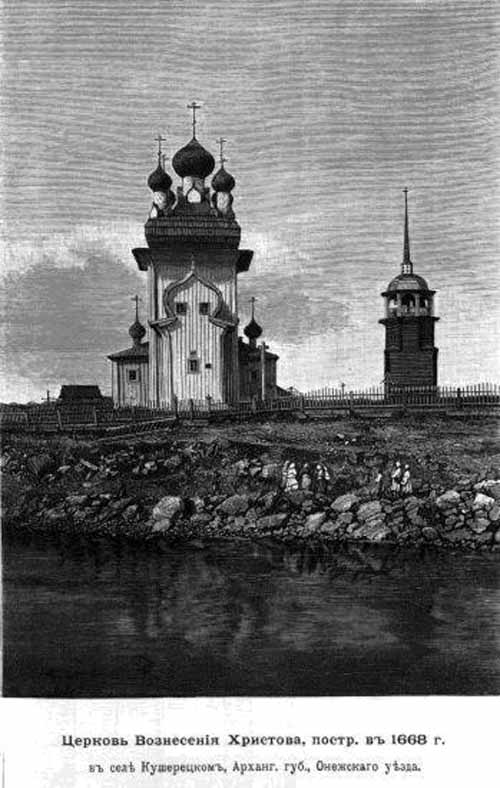

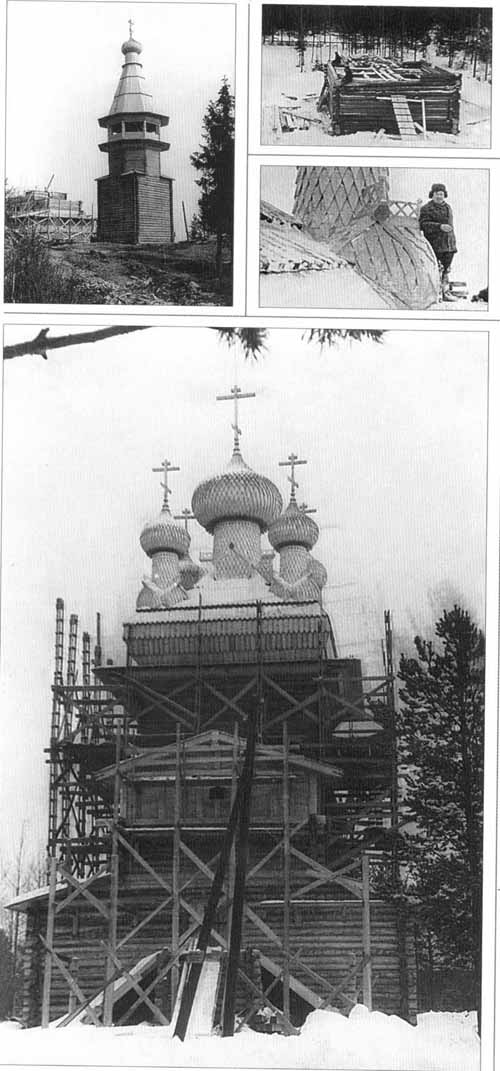

2.1.6 Кушерецкая ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область

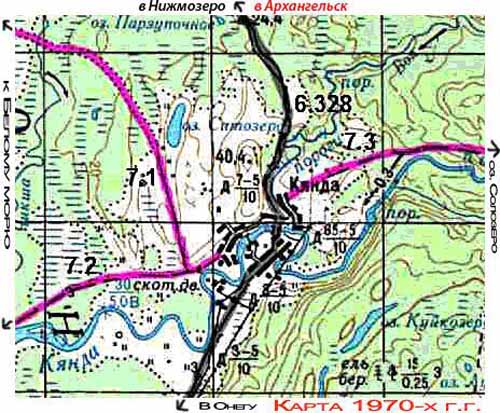

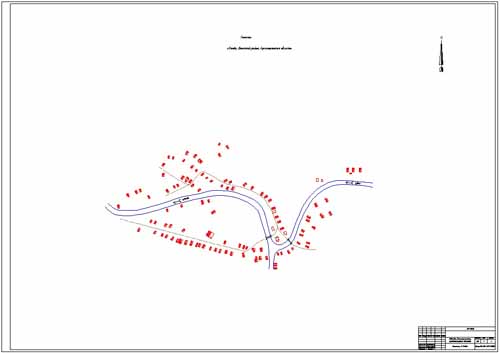

2.1.7 Кяндская ГСНМ, Тамицкая сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

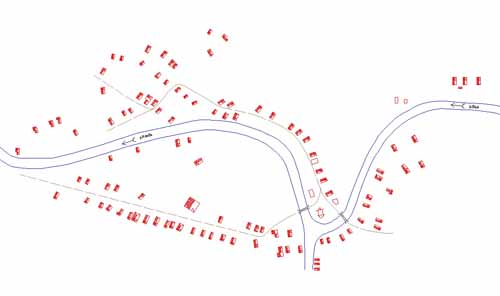

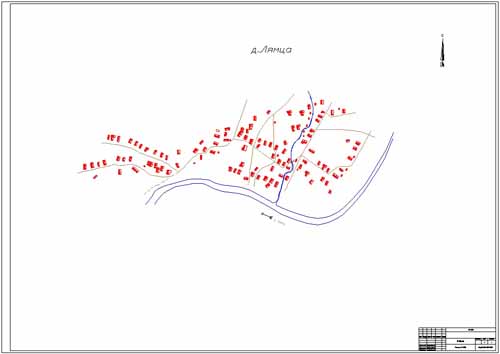

2.1.8 Лямицкая ГСНМ, Пурнемская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

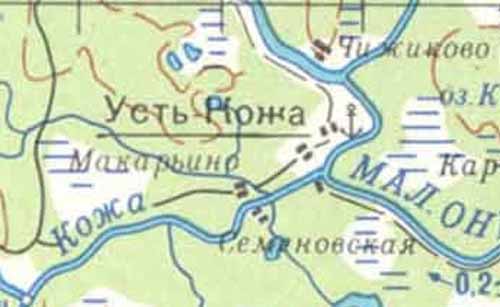

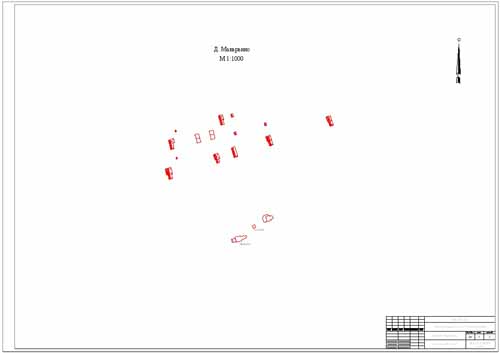

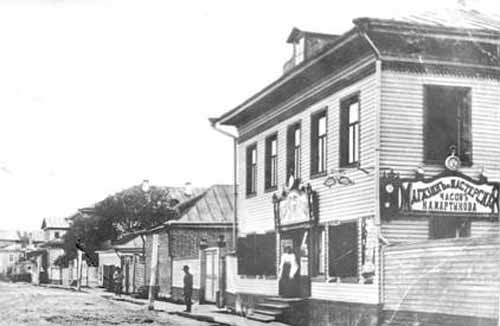

2.1.9 Макарьино-Семеновская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

2.1.10 Малошуйская ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область

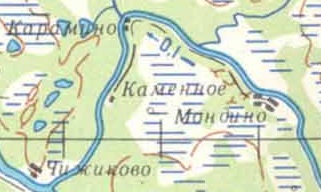

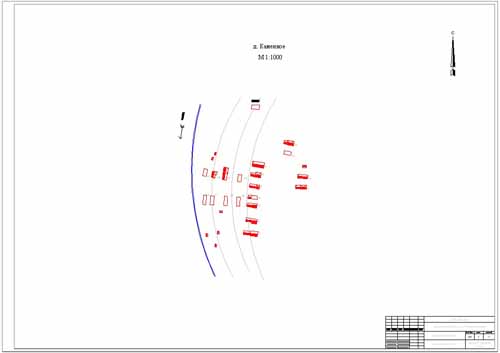

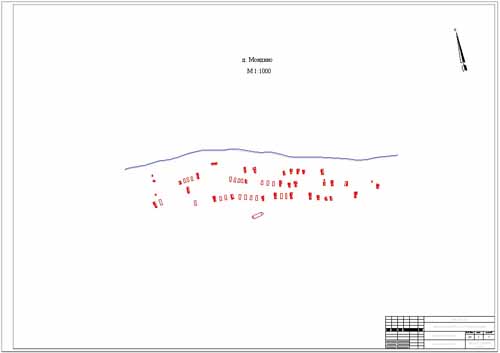

2.1.11 Мондинская ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

2.1.12 Нименьгская ГСНМ, Нименьгская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область

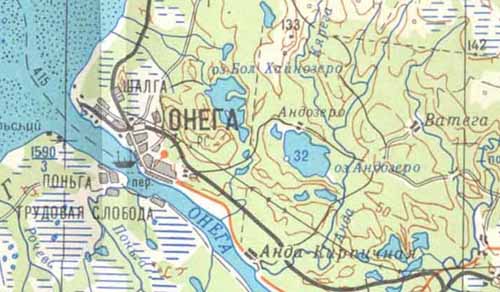

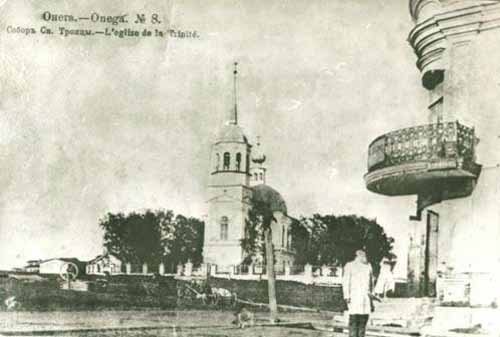

2.1.13 Онежская ГСНМ, г. Онега, Онежский район, Архангельская область

Часть 2

2.1 Групповые системы населенных мест Северного Поонежья (Онежский район)

2.1.14 Петровско-Сидоровская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

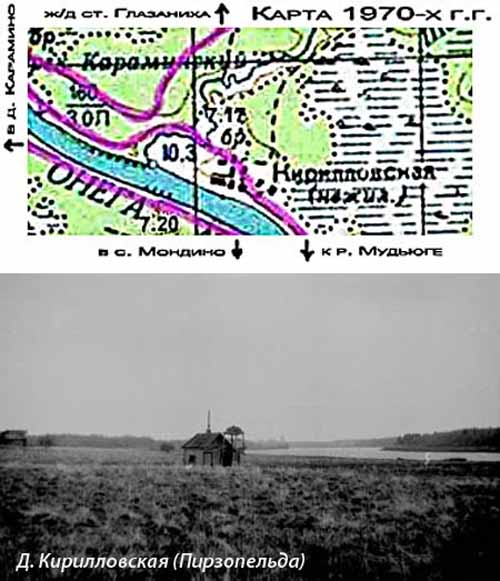

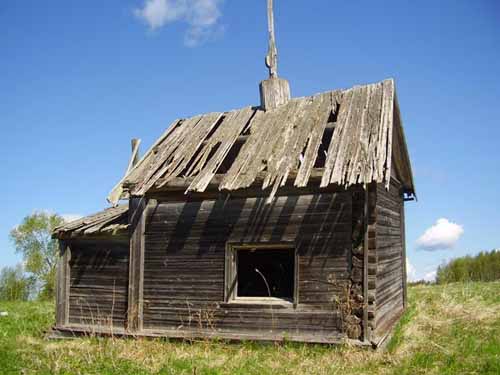

2.1.15 Пирзапелдо-Кириловская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

2.1.16 Подпорожская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

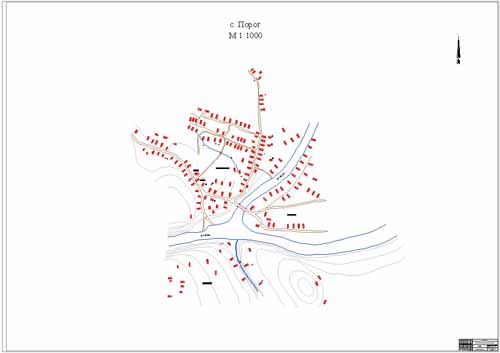

2.1.17 Порогско-Павловская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

2.1.18 Пурнемская ГСНМ, Пурнемская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

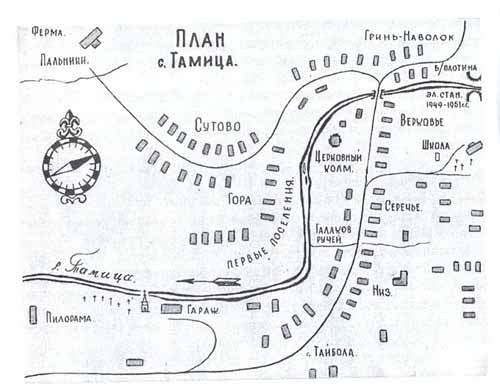

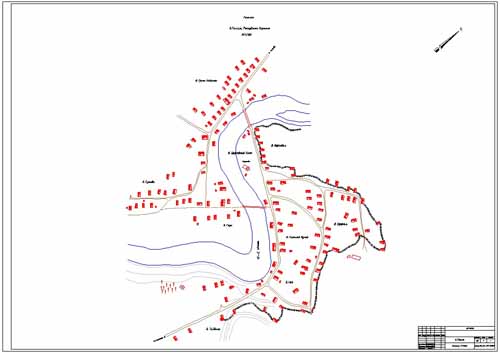

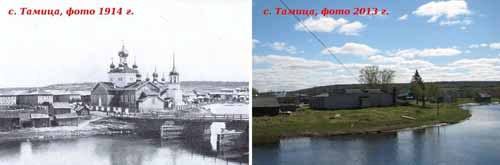

2.1.19 Тамицкая ГСНМ, Тамицкая сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

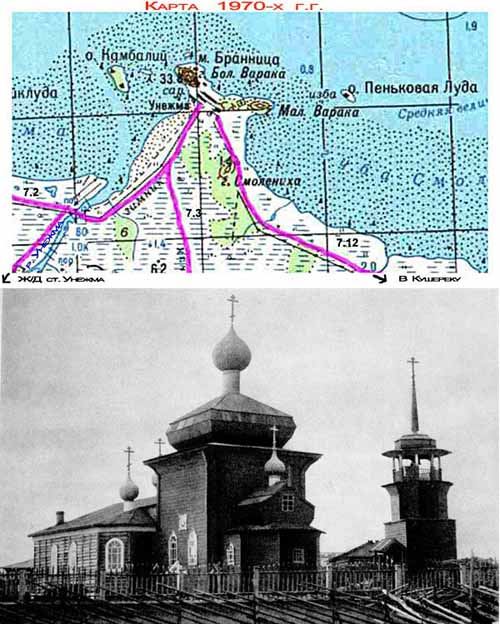

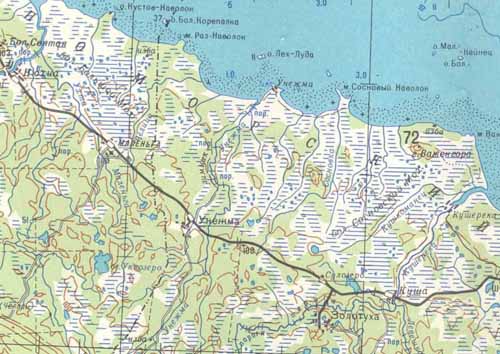

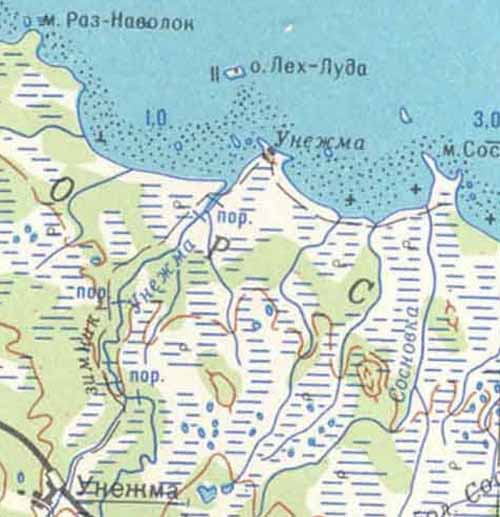

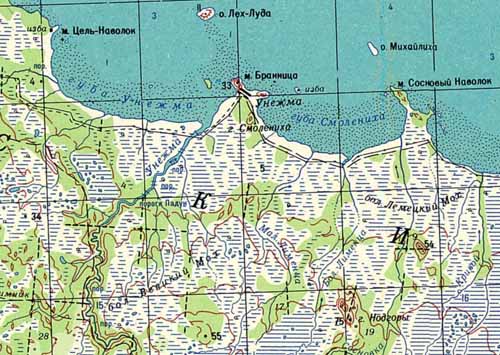

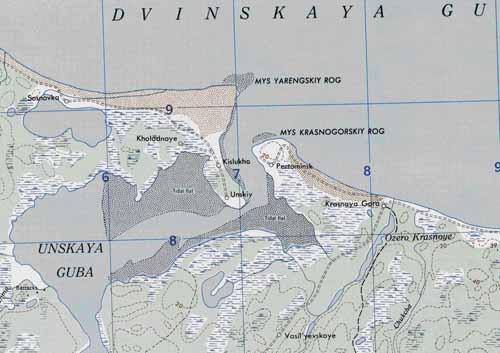

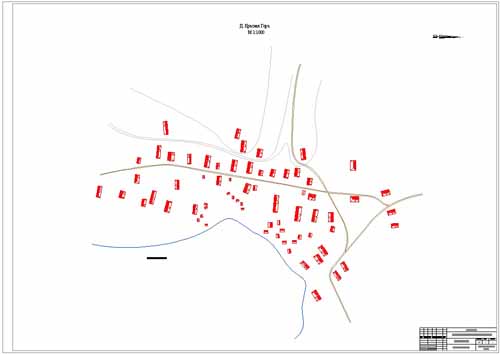

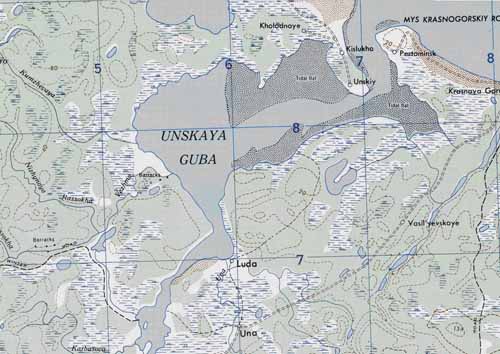

2.1.20 Унежемская ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область

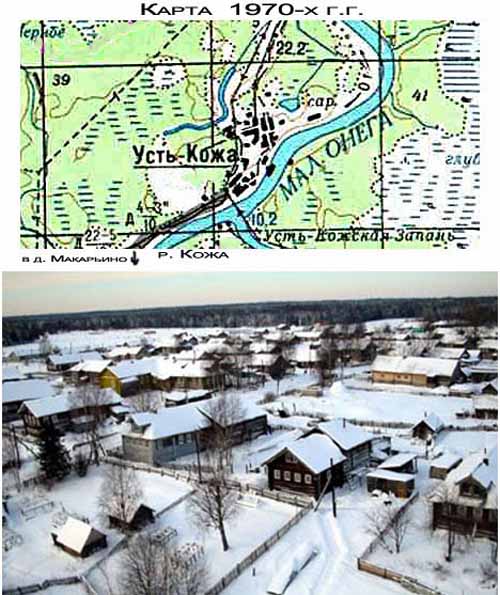

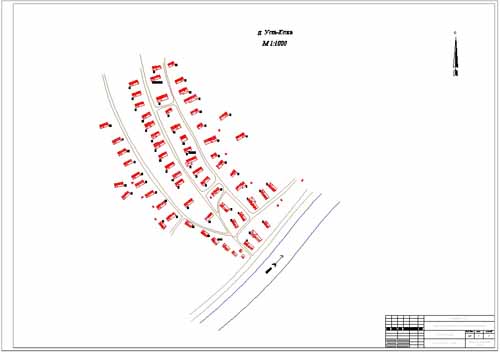

2.1.21 Устькожская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

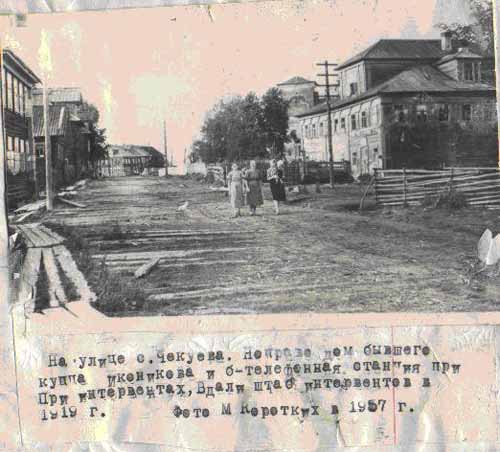

2.1.22 Чекуевская ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область

2.2 Групповые системы населенных мест Северного Поонежья (Приморский район)

2.2.1 Ненокская ГСНМ, Ненокская сельская администрация, г. Северодвинск, Архангельская область

2.2.2 Пертоминско-Красногорская ГСНМ, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область

2.2.3 Уно-Лудская ГСНМ, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область

Заключение

Список использованных источников

Приложение А. Архитектурно-типологический кодификатор групповых систем населенных мест (поселенческих кластеров)

Приложение Б. Групповые системы населенных мест Архангельского Поонежья конца XIX - второй половины XX веков

Введение

Проект предполагает дальнейшее наполнение, совершенствование и развитие на базе натурных материалов историко-архитектурных экспедиций ПетрГУ 1982-86 годов многоцелевой гипертекстовой базы данных для локально-распределенных сетей на машинных носителях IBM PC и для глобальной сети Интернет с использованием графических пакетов AutoCAD и Adobe PhotoDeluxe, СУБД Access, типового табличного процессора Excel, текстовых редакторов Word, Notepad и языка гипертекстовой разметки HTML ориентировочным объемом 300 файлов.

На период 2013 года при выполнении проекта планировался следующий порядок работы. Первый квартал – проведение камеральной обработки натурных материалов, накопленных в процессе проведения историко-архитектурных экспедиций ПетрГУ 1982-1986 гг., по системе расселения, групповым системам населенных мест и традиционным сельским поселениям Северного Поонежья с копированием и сканированием этих материалов с полевых обмерных кроков и рабочих тетрадей, а также сбор и анализ архивных и литературных источников по теме проекта с целью составления библиографического списка, для его дальнейшего использования при подготовке архитекурно-типологических описаний обследованных объектов.

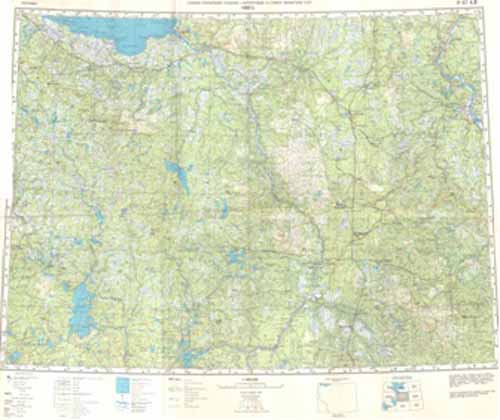

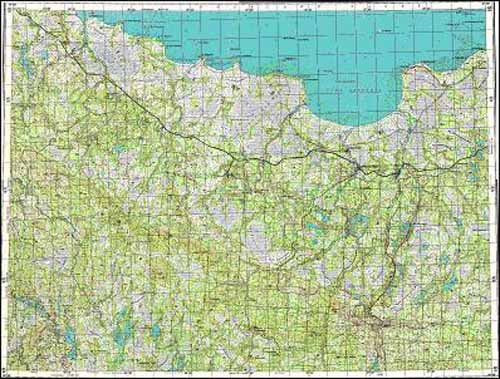

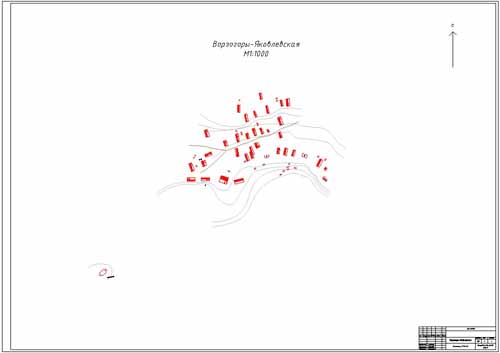

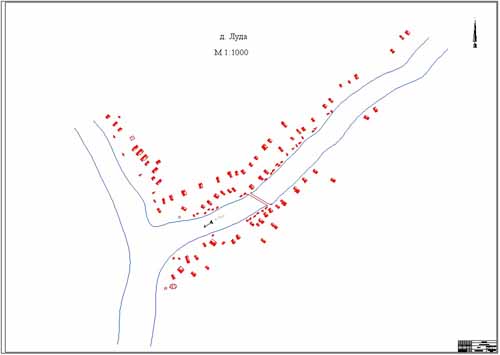

Второй квартал - проведение предварительного анализа подготовленных на первом этапе работы фотоиллюстративных, графических и текстовых материалов, их сверка с архивными и литературными источниками и подготовка с использованием пакетов AutoCAD-2006, Adobe PhotoDeluxe и офисного приложения Microsoft Paint-2007 графических файлов расширения *.dwg, *.bmp и *.jpg, содержащих схематические карты системы расселения, картосхемы групповых систем населенных мест и чертежи с генпланами традиционных сельских поселений Северного Поонежья.

Третий квартал - подготовка локальных символьно-числовых баз данных с расширениями *.xls и *.mdb в форматах табличного процессора Microsoft Excel-2007 и системы управления базами данных Microsoft Access-2007 по групповых системам населенных мест и традиционным сельским поселениям Северного Поонежья с использованием специальных архитектурно-типологических кодификаторов и проведение в них комплексного архитектурно-типологического и математико-модельного анализа в сопоставлении с аналогичными объектами на смежных территориях Южного Поонежья, Архангельского Примошья, Архангельского Поважья, Восточного Обонежья и Карельского Поморья с целью составления на основе полученных результатов списков объектов, предлагаемых к включению в состав планируемого Web-сайта, и подготовки необходимой информации для составления их архитектурно-типологических описаний.

Четвертый квартал - подготовка архитектурно-типологических описаний традиционных расселенческо-поселенческих образований Северного Поонежья с использованием фото-иллюстративного материала, картосхем и чертежей генеральных планов и составление необходимых текстовых файлов расширения *.doc и *.txt на базе текстовых редакторов Microsoft Word-2007 и Notepad-2007, разработка макета Web-сайта с использованием языка гипертекстовой разметки HTML и наполнение его отдельных разделов с адаптацией, модификацией и корректировкой файлов расширения *.dwg, *.bmp и *.jpg, в процессе их включения в состав Web-страницы, с использованием пакетов AutoCAD-2006, Adobe PhotoDeluxe и офисного приложения Microsoft Paint-2007, подготовка промежуточного отчета по НИР для его регистрации и опубликования в Государственном информационном фонде «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (г. Москва).

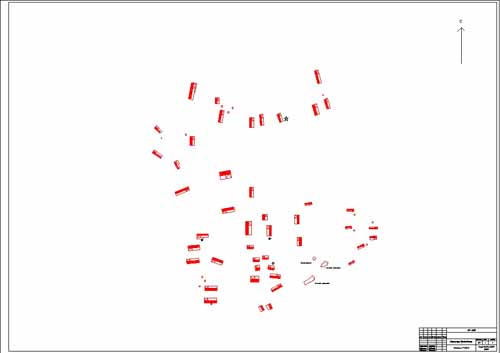

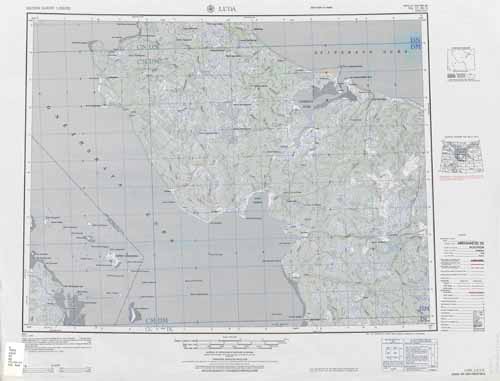

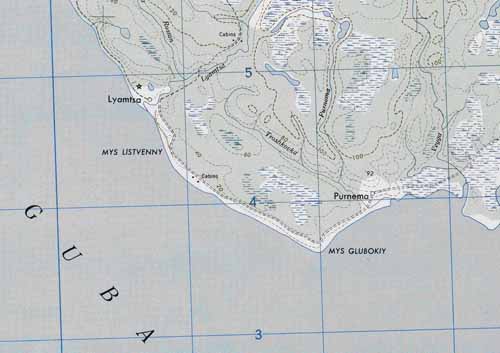

За период 2013 года была выполнена камеральная обработка натурных материалов по памятникам народного зодчества, собранных историко-архитектурными экспедициями ПетрГУ в 1982-1986 годах на территории Северного Поонежья (Онежского и Приморского районов Архангельской области). С использованием натурных схем и обмерных кроков подготовлено: 53 картосхемы и 93 архивных топографических карты, иллюстрирующих особенности системы расселения на территории обследованного историко-архитектурного субрегиона, 28 планировочных схем традиционных групповых систем населенных мест (поселенческих кластеров) и 42 чертежа с генпланами сельских поселений, представляющих историко-архитектурную ценность или архитектурно-типологический интерес для исследователей народного зодчества.

В форматах табличного процессора Microsoft Excel-2003 и системы управления базами данных Microsoft Access-2003 с использованием специальных архитектурно-типологических кодификаторов проведено наполнение макетов локальных символьно-числовых баз данных, содержащих историко-архитектурную информацию по 17 групповым системам населенных мест и по 67 традиционным сельским поселениям, выполнены их детальные архитектурно-типологический и математико-модельный анализы с целью включения результатов исследования в соответствующие справочно-информационные разделы разрабатываемой Web-страницы. На основании результатов предметно-содержательного анализа был развит и дополнен общий список систем и объектов народного зодчества, представляющих историко-архитектурную ценность и рекомендованных для включения в состав основных тематических разделов Web-страницы. С использованием архитектурно-типологических кодификаторов было подготовлено 157 текстовых файла с расширением *.doc и 125 файлов расширения *.txt общим объемом 369,17 Мб, содержащих архитектурно-типологические описания отдельных памятников архитектуры. На базе графического пакета AutoCAD-2004-2006 было подготовлено 42 графических файла расширения *.dwg общим объемом 7,71 Мб с изображениями генпланов сельских поселений для их последующей конвертации в файлы расширения *.jpg и *.zip.

Был также выполнен анализ полевого и архивного фотоиллюстративного материала, подготовлено 661 фотография, проведено их сканирование и корректировка с использованием возможностей графического пакета Adobe PhotoDeluxe и офисного приложения Microsoft Paint-2003. Был также подготовлен фотоиллюстративный материал и элементы графического дизайна разрабатываемой Web-страницы, содержащиеся в 3 файлах расширения *.gif объемом 86,00 Кб, в 158 файлах расширения *.bmp объемом 340 Мб, в 4905 файлах расширения *.jpg объемом 1246,60 Мб и в 57 файлах расширения *.zip объемом 18,60 Мб. В итоге образно-графическая информация по памятникам архитектуры, включенная в структуру рабочей версии Web-страницы, оказалась представленной в 5568 файлах различного расширения общим объемом 277,50 Mб.

С использованием языка гипертекстовой разметки HTML было подготовлено 606 файлов расширения *.html общим объемом 12,30 Мб для работы с текстовой и образно-графической информацией в структуре рабочей версии Web-страницы по памятникам архитектуры Северного Поонежья, включающей 15 тематических разделов: 1) введение; 2) субрегиональная система расселения; 3) групповые системы населенных мест (поселенческие кластеры); 4) историко-архитектурные комплексы (исторические поселения, архитектурно-ландшафтные комплексы и некрополи); 5) крестьянские усадьбы; 6) жилые дома; 7) хозяйственные постройки и сооружения; 8) культовые постройки и сооружения; 9) прочие постройки и сооружения; 10) функционально-конструктивные и архитектурно-декоративные элементы и детали; 11) мебель, бытовая утварь и плотницкие инструменты; 12) карты; 13) библиография, 14) примечания и 15) тезисы НИР студентов кафедры САПР ПетрГУ.

При этом в раздел «Введение» разработанной Web-страницы была включена обзорная информация об основных направлениях научно-исследовательской работы специалистов кафедры САПР ПетрГУ, а также краткое описание результатов предшествующих теоретических и прикладных исследований, проведенных ими за период 1991-2012 годов в области изучения проблем морфологии традиционных архитектурно-пространственных объектов и систем народного зодчества Российского Севера. В этом же разделе нашла отражение общая характеристика цели и основных задач реализованного проекта, а также были очерчены сфера использования результатов научно-исследовательской работы и круг заинтересованных пользователей.

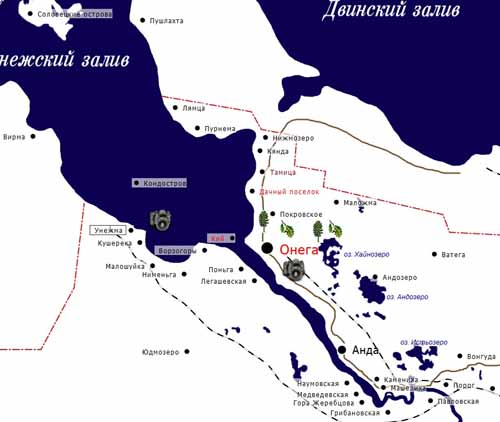

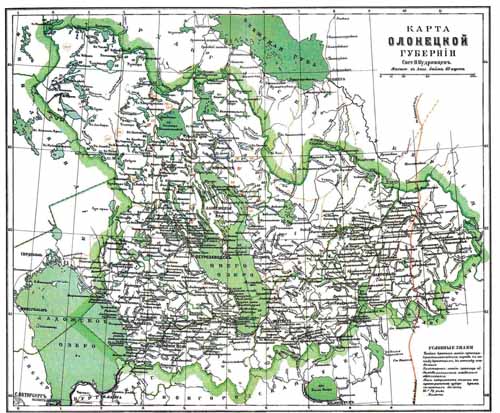

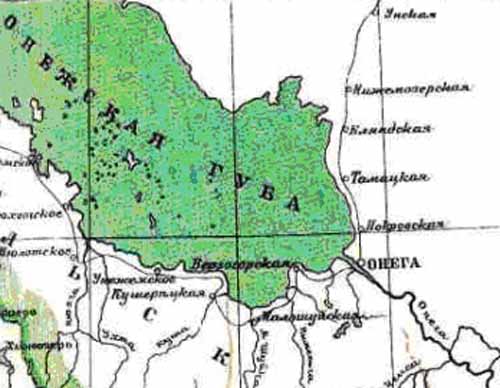

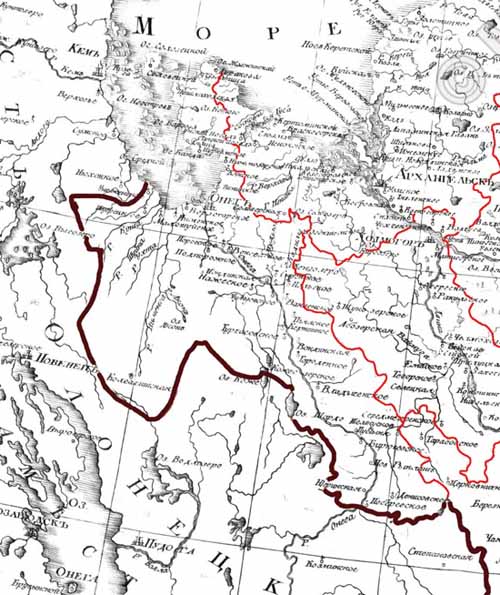

В свою очередь раздел под названием «Субрегиональная система расселения» посвящен описанию субрегиональной демоэкосистемы, сформировавшейся в границах Архангельского Поонежья за период XV-XX веков. С привлечением сведений из архивно-литературных и атласно-картографических источников проведен ее предметно-содержательный анализ, детально исследован спектр типологических характеристик сложившегося на территории Архангельского Поонежья субрегионального расселенческого образования, особенность которого обусловлена спецификой трудовой деятельности населения и его территориального распределения, а также своеобразием социально-экономической организации поселенческой ткани и спецификой хозяйственного освоения территории; приведена обобщенная характеристика рисунка поселенческой ткани и исследованы ее взаимосвязи с формами окружающего природного ландшафта, прослежено влияние на процесс формирования архангельско-поонежской системы расселения сложного комплекса специфических природно-климатических, исторических, социально-экономических и этнических факторов [96, c. 14, 36-39].

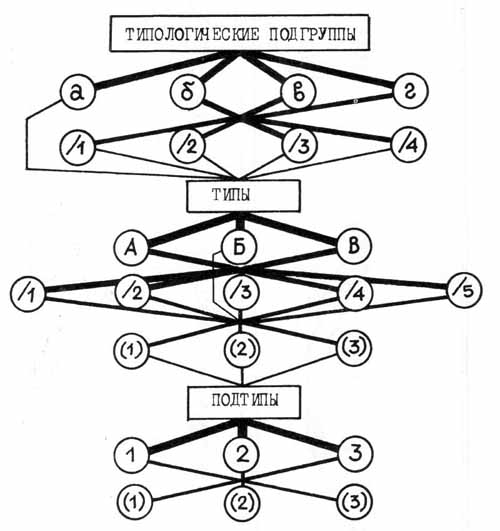

В раздел «Групповые системы населенных мест (поселенческие кластеры)» была включена информация с кодификационным описанием 17 и с архитектурно-типологическим описанием 10 групповых систем населенных мест (ГСНМ) Северного Поонежья, сформировавшихся из тяготеющих друг к другу поселений и нередко именуемых «гнездами» деревень или поселенческими кластерами. При этом архитектурно-типологические описания групповых систем были составлены с учетом: 1) характера трудовой деятельности населения ГСНМ (классы - «К»); 2) социально-экономических и эволюционно-генетических закономерностей возникновения ГСНМ (подклассы - «ПК»); 3) особенностей объемно-планировочной структуры ГСНМ (типы - «Т»); 4) формые пятна застройки ГСНМ (подтипы - «ПТ»); 5) композиционных особенностей внутренней организации ГСНМ (виды - «В»); 6) характера акцентировки пятна застройки ГСНМ (подвиды - «ПВ»); 7) особенностей взаимосвязи ГСНМ с окружающим ее природным ландшафтом (разновидности - «Р»). В состав раздела также включен информационный блок, содержащий архитектурно-типологический кодификатор групповых систем населенных мест и кодификационное описание традиционных групповых систем Северного Поонежья.

В свою очередь в раздел «Историко-архитектурные комплексы (исторические поселения, архитектурно-ландшафтные комплексы и некрополи)» вошла информация с кодификационным описанием 67 и с архитектурно-типологическим описанием 45 традиционных сельских поселениях (ТСП) Северного Поонежья, выполненным с учетом: 1) особенностей социально-функционального назначения ТСП с учетом преобладающего и побочного направления народно-хозяйственной деятельности проживающего в них населения (классы - «К»); 2) вариативности ролевой функции ТСП в социально-экономической организации субрегиональной поселенческой ткани с учетом размеров (дворности) поселений и степени оседлости населения (подклассы - «ПК»); 3) особенностей функционального зонирования территории ТСП с учетом функционального назначения и количества зон с характеристикой территориально-пространственной целостности пятна застройки (группы - «Г»); 4) особенностей территориально-пространственной связи внутрипоселенческой ткани ТСП с естественной и искусственной транспортной инфраструктурой (подгруппы - «ПГ»); 5) вариативности объемно-планировочной структуры селитьбы ТСП (типы - «Т»); 6) вариативности форм пятна застройки ТСП (подтипы - «ПТ»); 7) вариативности композиционных приемов архитектурно-пространственной организации внутрипоселенческой ткани ТСП по отношению к структурообразующим элементам с оценкой степени регулярности застройки (виды - «В»); 8) вариативности архитектурно-композиционных приемов акцентировки пятна застройки ТСП (подвиды - «ПВ»); 9) особенностей взаимодействия внутрипоселенческой ткани ТСП с окружающим их природным ландшафтом (разновидности - «Р»); 10) особенностей зрительного восприятия внутрипоселенческой ткани ТСП (подразновидности - «ПР»). В состав раздела также включено два информационных блока, содержащих обзор результатов исследования морфологии традицилнных сельских поселений Российского Севера и архитектурно-типологический кодификатор сельских поселений и кодификационное описание традиционных сельских поселений Северного Поонежья.

В свою очередь в разделы, содержащие сведения об отдельных постройках и сооружениях, вошла образно-графическая информация в виде фотогалереи с видами традиционных крестьянских домов-комплексов (127 объектов), хозяйственно-бытовых и хозяйственно-производственных (13 объектов), а также прочих построек и сооружений (26 объектов).

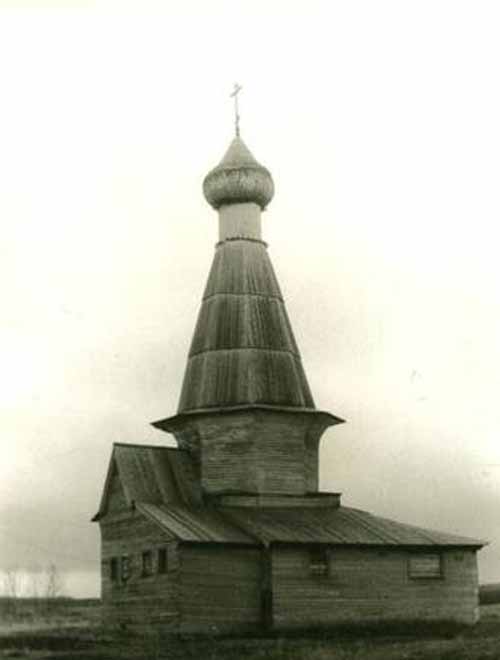

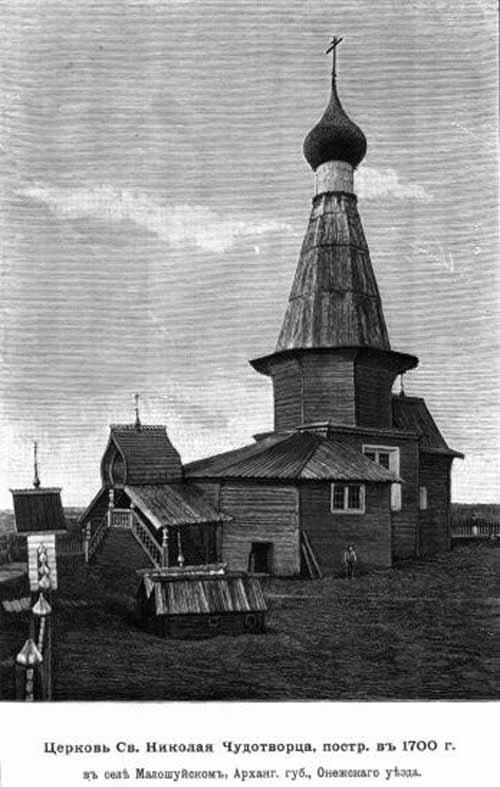

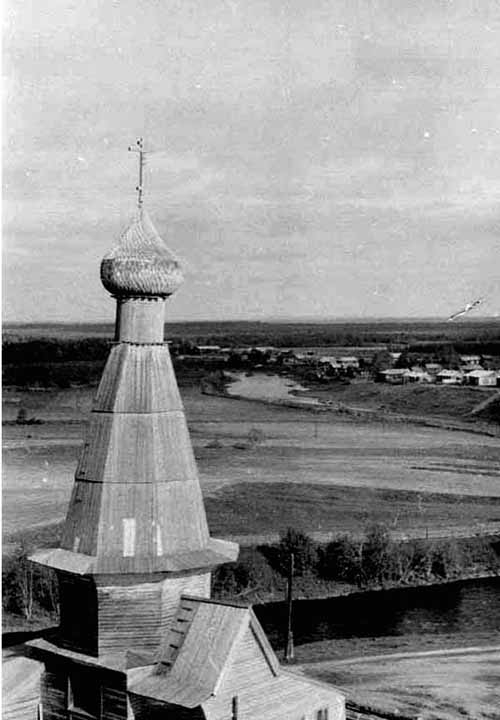

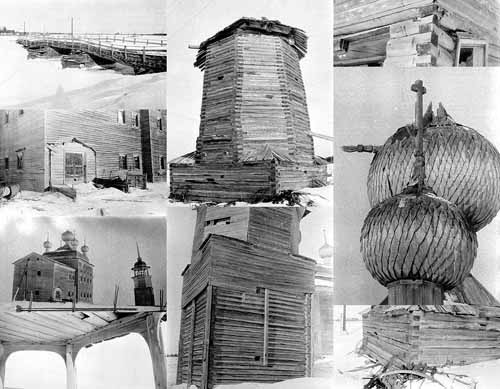

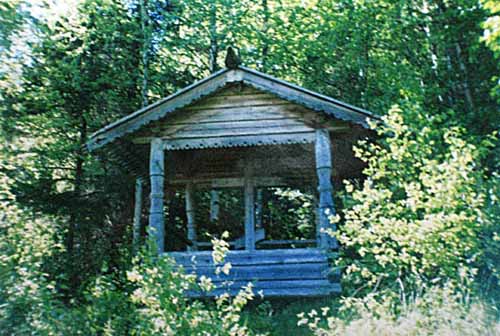

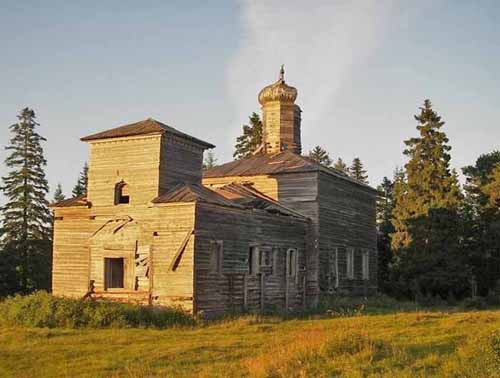

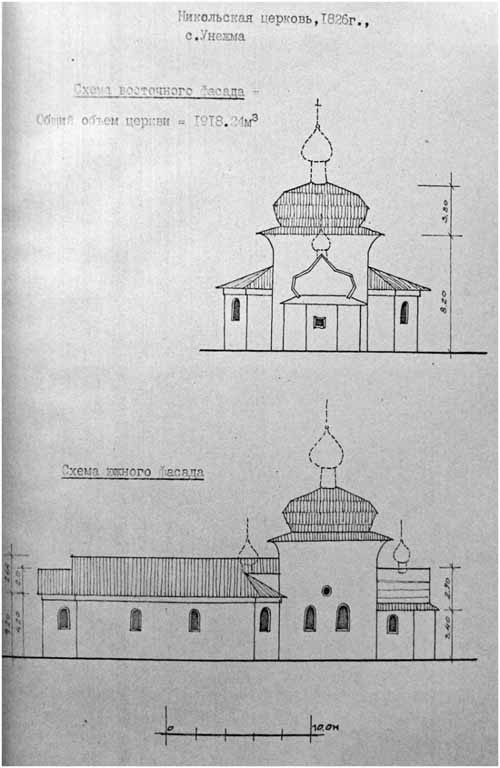

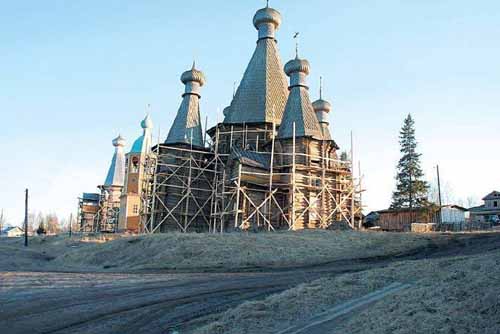

В свою очередь в раздел «Культовые и некрокультовые постройки и сооружения» была включена атрибутированная информация о 35 церквях, 18 часовнях, 7 колокольнях и образно-графическая информация в виде фотогалереи, включающей 187 иллюстраций общего вида и конструктивных деталей культовых построек Северного Поонежья.

Далее в раздел «Функционально-конструктивные и архитектурно-декоративные элементы и детали» была включена образно-графическая информация в виде фотогалереи, иллюстрирующей особенности декоративной резьбы кронштейнов, причелин, ветрениц, куриц, оконных наличников, а также конструктивного устройства декоративных балконов и мезонинов (197 объектов), а в раздел «Карты» были включены 52 картосхемы с указанием территориально-пространственного расположения земель Северного Поонежья и изображения 93 архивных карт.

В раздел «Библиография» вошел список из 146 литературных и атласно-картографических источников, использованных при работе над проектом и содержащих сведения по географии, археологии, истории, этнографии, архитектуре и культуре Северного Поонежья, а в разделе «Примечания» нашли отражение краткие сведения о творческом коллективе, участвовавшем в разработке Web-страницы, и о вкладе каждого исполнителя в проделанную работ. Наконец, в разделе «Тезисы НИР студентов кафедры САПР ПетрГУ» были включены тезисы научных докладов студентов на 65 научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, проводившейся в апреле 2013 года. В итоге общий объем рабочей версии Web-страницы составил 5588 файлов различного расширения общим объемом 278,93 Мб.

Новизна проекта заключается в создании комплексной динамически развивающейся базы данных по памятникам архитектуры различного иерархического уровня в сети Интернет, в слабой изученности (а по ряду районов - в северной части бассейна реки Онеги и вдоль Онежского берега Белого моря - практически полной не изученности) объекта исследования, в комплексном подходе к изучению выбранной территории, в новизне методики комплексных ареальных исследований и математико-статистического анализа с картографированием результатов на базе новых информационных технологий.

Результаты проекта будут иметь прикладное значение в работе архитектурно-строительных и проектно-реставрационных организаций Республики Карелия и Архангельской области, Карельского научного центра и Архангельского филиала РАН, Госкомитета по спорту и туризму РК и соответствующего отдела администрации АО, Министерства культуры РК и Центра по охране памятников истории и культуры МК РК, отдела культуры администрации АО, научно-реставрационных и архитектурно-проектных организаций РК и АО, в учебном процессе строительного и исторического факультетов ПетрГУ, Поморского ГУ им. М.В. Ломоносова, факультета «Дизайн» Петрозаводского филиала Международного славянского института (г. Москва) и многих других вузов и средних учебных заведений Северо-Запада России.

По согласованию с руководством Регионального центра новых информационных технологий (РЦНИТ) размещение разработанной в рамках проекта Web-страницы по памятникам народной архитектуры Северного Поонежья планируется на сервере Петрозаводского государственного университета по окончанию работы над проектом. В итоге по результатам проведенных исследований за период 2013 года опубликовано 3 научных статьи в Государственном информационном фонде «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (г. Москва) в форме отчета о научно-исследовательской работе в трех частях общим объемом 30,00 п.л. (720 м.п.с.) [97].

1 Основные цели и задачи исследования

Данный проект нацелен на разработку современных информационных методов сбора, систематизации и анализа историко-архитектурной информации по памятникам народного зодчества Российского Севера на базе регионального центра коллективного пользования при РЦНИТ ПетрГУ с целью использования их в культурно-охранной деятельности Министерства культуры РФ, Республики Карелия и Архангельской области, Центра по охране памятников истории и культуры МК РК и отдела по культуре администрации Архангельской области, Карельского научного центра и Архангельского филиала РАН, Госкомитетов по спорту и туризму РК и Архангельской области, в практической работе архитектурно-строительных и реставрационно-проектных организаций Госкомитета по строительству, стройиндустрии и архитектуре РК и Архангельской области, в учебном процессе и научно-исследовательской работе строительного и исторического факультетов Петрозаводского государственного университета, Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова, факультета «Дизайн» Петрозаводского филиала Международного славянского института (г. Москва) и других вузов и средних учебных заведений Северо-Запада России.

Согласно подготовленной на данный проект заявке при создании базы данных по памятникам архитектуры Северного Поонежья для сети Интернет предполагалось использовать следующие методы:

а) разработанный на кафедре архитектуры и усовершенствованный на кафедре САПР ПетрГУ метод структурно-типологического описания памятников народного зодчества с применением кодировочных таблиц;

б) разработанные на кафедре САПР ПетрГУ макеты локальных, локальных сетевых и с удаленным доступом комплексных баз данных, а также методы математико-модельного анализа над символьно-числовыми историко-архитектурными базами данных.

С целью создания намеченной к разработке интернет-страницы авторами проекта было запланировано выполнение следующих этапов работ:

1) камеральная обработка натурных материалов историко-архитектурных экспедиций ПетрГУ 1982-1986 гг. и архивно-литературных материалов по памятникам народного зодчества Северного Поонежья - одного из специфических историко-архитектурных субрегионов Российского Севера, территориально охватывающего территориально охватывающего северную часть Онежского района Архангельской области (северная часть бассейна реки Онеги и Онежский берег Белого моря);

2) наполнение образно-графической и текстовой подбаз данных по памятникам архитектуры различного иерархического уровня на основе технологии, разработанной и апробированной в 1996-2012 гг. при формировании модельных фрагментов баз данных для локальных сетей и сети Интернет;

3) дальнейшая разработка и совершенствование общей структуры и художественного дизайна информационно-поисковых систем над комплексной многоцелевой историко-архитектурной базой данных в технологии сервер-клиент;

4) проведение архитектурно-типологического и математико-статистического анализов включенной в базу данных историко-архитектурной информации и включение полученных результатов в справочно-информационный блок Web-страницы;

5) апробация работы с базой данных в сети Интернет и решение тестовых информационно-поисковых научно-исследовательских задач.

В соответствии с заявленным в проекте планом работы на период 2013 года специалистами кафедры САПР ПетрГУ предусматривалось:

1) проведение камеральной обработки натурных материалов, накопленных в процессе проведения историко-архитектурных экспедиций ПетрГУ 1982-1986 гг., по системе расселения, групповым системам населенных мест и традиционным сельским поселениям Северного Поонежья с копированием и сканированием этих материалов с полевых обмерных кроков и рабочих тетрадей, а также сбор и анализ архивных и литературных источников по теме проекта с целью составления библиографического списка, для его дальнейшего использования при подготовке архитектурно-типологических описаний обследованных объектов;

2) проведение предварительного анализа подготовленных на первом этапе работы фотоиллюстративных, графических и текстовых материалов, их сверка с архивными и литературными источниками и подготовка с использованием пакетов AutoCAD-2006, Adobe PhotoDeluxe и офисного приложения Microsoft Paint-2007 графических файлов расширения *.dwg, *.bmp и *.jpg, содержащих схематические карты системы расселения, картосхемы групповых систем населенных мест и чертежи с генпланами традиционных сельских поселений Северного Поонежья;

3) подготовка локальных символьно-числовых баз данных с расширениями *.xls и *.mdb в форматах табличного процессора Microsoft Excel-2007 и системы управления базами данных Microsoft Access-2007 по групповых системам населенных мест и традиционным сельским поселениям Северного Поонежья с использованием специальных архитектурно-типологических кодификаторов и проведение в них комплексного архитектурно-типологического и математико-модельного анализа в сопоставлении с аналогичными объектами на смежных территориях Южного Поонежья, Архангельского Примошья, Архангельского Поважья, Восточного Обонежья и Карельского Поморья с целью составления на основе полученных результатов списков объектов, предлагаемых к включению в состав планируемого Web-сайта, и подготовки необходимой информации для составления их архитектурно-типологических описаний.

4) подготовка архитектурно-типологических описаний традиционных расселенческо-поселенческих образований Северного Поонежья с использованием фотоиллюстративного материала, картосхем и чертежей генеральных планов и составление необходимых текстовых файлов расширения *.doc и *.txt на базе текстовых редакторов Microsoft Word-2007 и Notepad-2007, разработка макета Web-сайта с использованием языка гипертекстовой разметки HTML и наполнение его отдельных разделов с адаптацией, модификацией и корректировкой файлов расширения *.dwg, *.bmp и *.jpg, в процессе их включения в состав Web-страницы, с использованием пакетов AutoCAD-2006, Adobe PhotoDeluxe и офисного приложения Microsoft Paint-2007, подготовка промежуточного отчета по НИР для его регистрации и опубликования в Государственном информационном фонде «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (г. Москва).

Выбор общей темы научно-исследовательских работ и темы для интернет-страницы был предопределен необходимостью проведения сбора, систематизации и анализа информации по объекту «Памятники народного зодчества» с целью создания информационно-справочных систем, содержащих сведения, необходимые:

1) для культурно-охранной деятельности (выявление, паспортизация и учет архитектурных памятников, а также контроль за их состоянием; формирование экспозиций музеев «под открытым небом»; решение научно-реставрационных задач);

2) для решения проектных задач в современной архитектурно-строительной практике с целью возрождения и преемственного развития национальных и культурных традиций народов Российского Севера (выявление наиболее общих закономерностей в архитектурно-строительной деятельности различных народов и народностей; моделирование и прогнозирование этих закономерностей в настоящем и будущем; решение комплексных полипараметрических научно-исследовательских задач на стыке различных научных областей).

Новизна интернет-страницы будет заключаться в новизне введенной в нее историко-архитектурной информации и подготовленного программного обеспечения. А информация, которая будет включена в состав интернет-страницы «Памятники архитектуры Северного Поонежья (версия АРСИ-2014)» может быть использована в культурно-охранной деятельности при паспортизации и государственном учете историко-архитектурных памятников, а также для решения научно-реставрационных задач по сохранению историко-культурного наследия.

2 Групповые системы населенных мест Северного Поонежья

Всего за период работы Историко-архитектурных экспедиций ПетрГУ 1982-1988 годов на территории Северного Поонежья было детально обследовано 17 групповых систем населенных мест. По результатам камеральной обработки накопленных историко-архитектурных материалов в процессе выполнения намеченных научно-исследовательских работ был подготовлен список групповых систем населенных Северного Поонежья, планируемых к включению в состав разрабатываемой в проекте Web-страницы.

В итоге в их число вошли:

а) с территории Онежского района:

1) Верховская (Верхнемудьюжская) ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

2) Вонгудская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

3) Ворзогорская ГСНМ, Нименьгская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.

4) Каменно-Ощиринская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

5) Карельско-Высокогорская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

6) Кушерецкая ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.

7) Кяндская ГСНМ, Тамицкая сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

8) Лямецкая ГСНМ, Пурнемская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

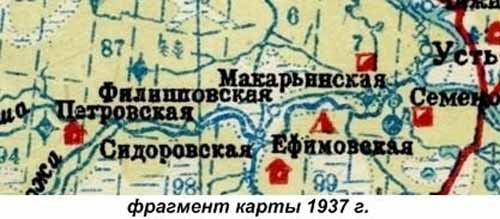

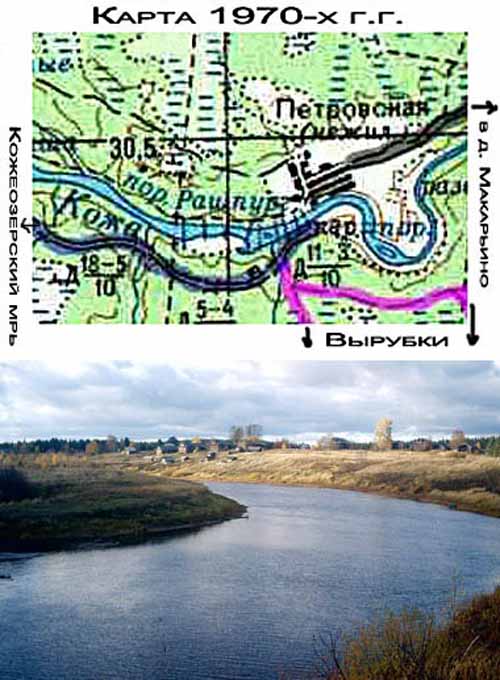

9) Макарьино-Семеновская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

10) Малошуйская ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.

11) Мондинская ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

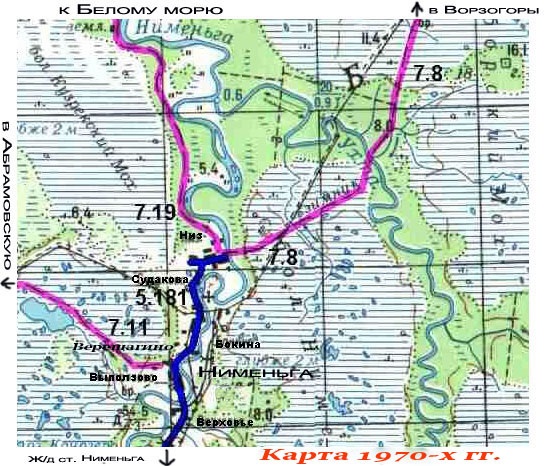

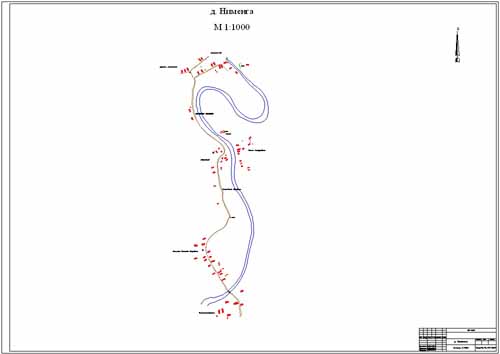

12) Нименьгская ГСНМ, Нименьгская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.

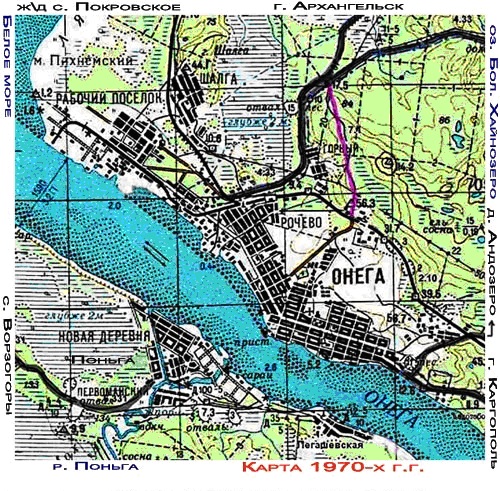

13) Онежская ГСНМ, г. Онега, Онежский район, Архангельская область.

14) Петровско-Сидоровская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

15) Пирзапелдо-Кириловская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

16) Подпорожская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

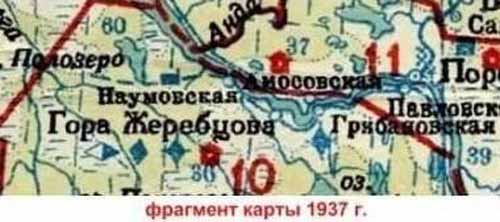

17) Порогско-Павловская ГСНМ, Кокоринская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

18) Пурнемская ГСНМ, Пурнемская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

19) Тамицкая ГСНМ, Тамицкая сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

20) Унежемская ГСНМ, Малошуйская поселковая администрация, Онежский район, Архангельская область.

21) Устькожская ГСНМ, Устькожская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

22) Чекуевская ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

б) с территории Приморского района:

1) Ненокская ГСНМ, Ненокская сельская администрация, г. Северодвинск, Архангельская область.

2) Пертоминско-Красногорская ГСНМ, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область.

3) Уно-Лудская ГСНМ, Пертоминская поселковая администрация, Приморский район, Архангельская область.

2.1 Групповые системы населенных мест Северного Поонежья (Онежский район)

2.1.1 Верховская (Верхнемудьюжская) ГСНМ, Чекуевская сельская администрация, Онежский район, Архангельская область.

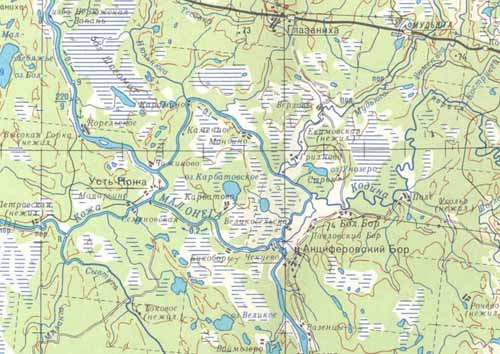

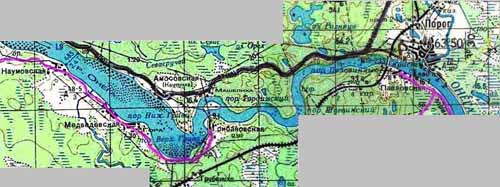

Верховская (Верхнемудьюжская) групповая система населенных мест находится в южной части Северного Поонежья (Архангельского Поонежья), отстоит на расстоянии 89 км к югу от районного центра - города Онеги, и на расстоянии 17 км к северо-западу от деревни Анциферовский Бор - Анцифоров Бор - Ново-Анциферовская - Новоанциферовская - административного центра Чекуевской сельской администрации.

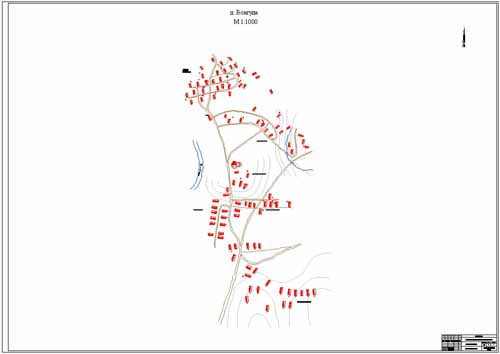

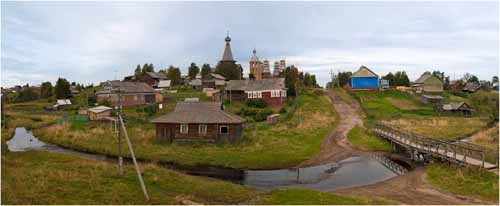

Верховская (Верхнемудьюжская) ГСНМ расположена на правом (северном) и левом (южном) берегах в излучине реки Мудьюги и образовалась в результате срастания деревень Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская - Рядковская - с. Ряхновское (1), Митинская - Митенская - с. Митенское (2) и Шутова (3) (рисунки 2.1-2.6) [4; 5, с. 94; 6; 7; 8; 48, с. 68, рис. 1; 55, с. 22; 82, карты]. На период полевых работ Историко-архитектурной экспедиции Петрозаводского государственного университета 1987 года в деревне Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская - Рядковская - с. Ряхновское насчитывалось 10 жилых домов и 4 дома к этому времени были уже утрачены, в деревне Митинская - Митенская - с. Митенское насчитывалось 36 жилых домов и 7 домов к этому времени были уже утрачены, а в деревне Митинская Шутова насчитывалось 23 жилых дома и один дом к этому времени был уже утрачен.

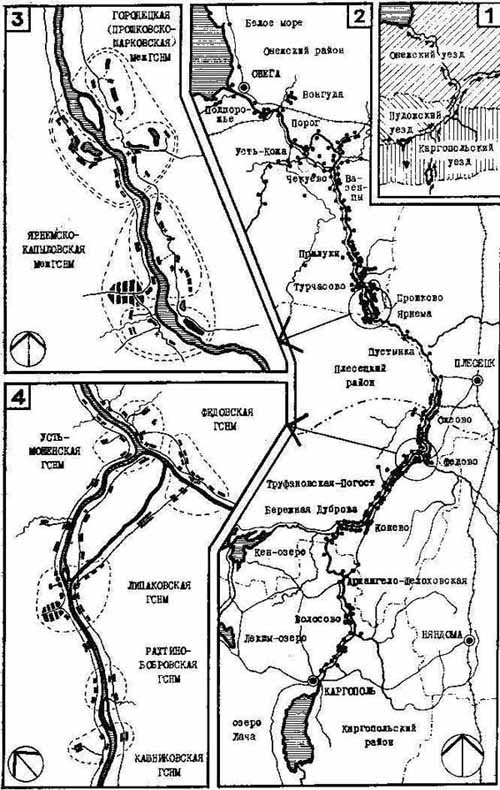

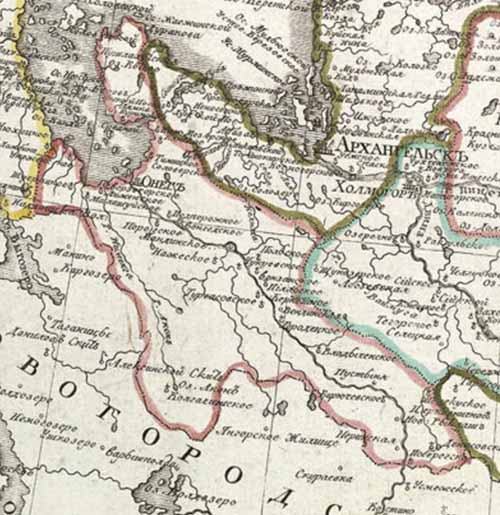

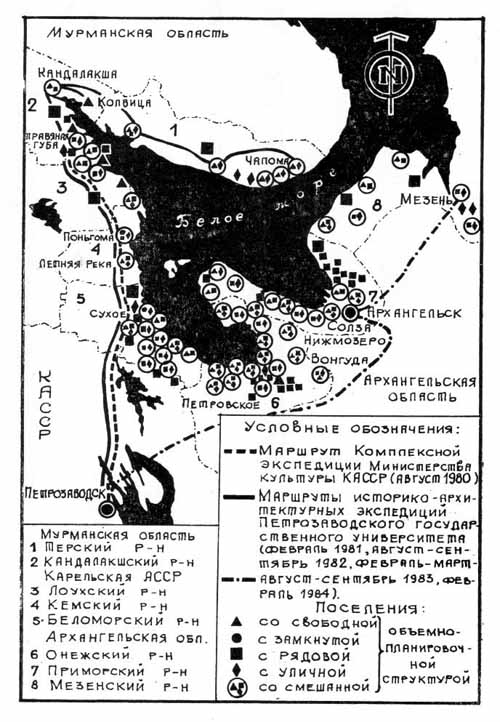

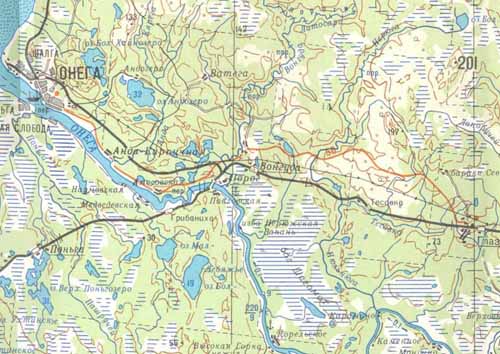

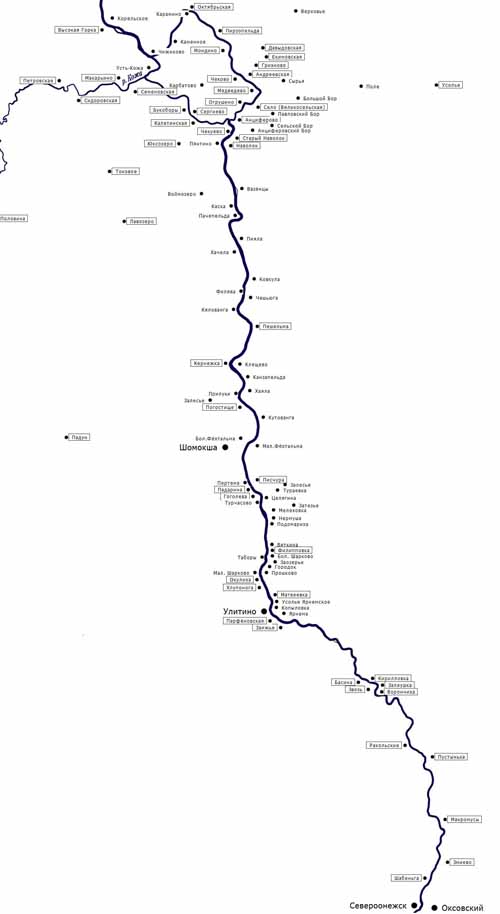

Рисунок 2.1 - Система расселения Онежского бассейна Архангельской области: 1 - административно-территориальное деление Онежского бассейна на период XVIII - XIX вв.; 2 - карта-схема населенных пунктов, обследованных историко-архитектурными экспедициями ПГУ (1982 - 1987 гг.); 3 - фрагмент системы расселения в среднем течении р. Онеги; 4 - фрагмент системы расселения в верхнем течении р. Онеги [48, с. 68, рис. 1].

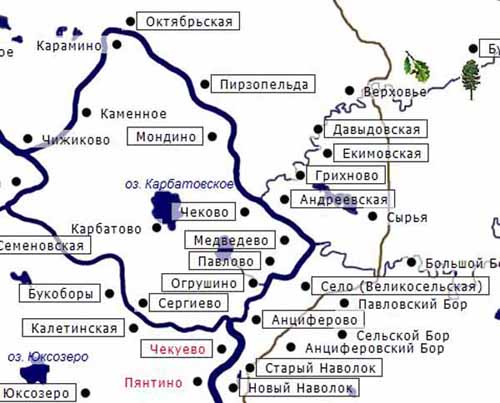

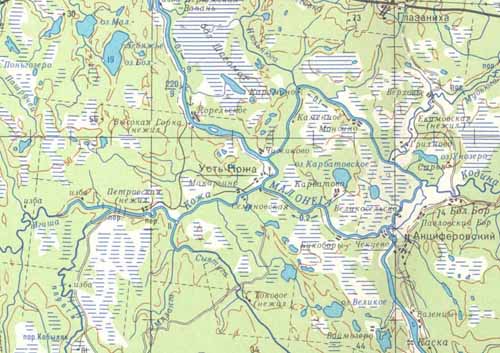

Рисунок 2.2 - Фрагмент карты на портале «Onegaonline.ru» [82, карта].

Рисунок 2.3 - Фрагмент карты на портале «Onegaonline.ru» [82, карта].

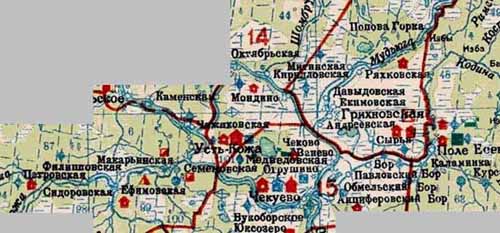

Рисунок 2.4 - Фрагмент карты «Онежский район Северной области», масштаб 1:500000, изд. ГУГСиК, НКВД СССР, 1937 г. [82, карта].

Рисунок 2.5 - Фрагмент карты «Онежский район Северной области», масштаб 1:500000, изд. ГУГСиК, НКВД СССР, 1937 г. [82, карта].

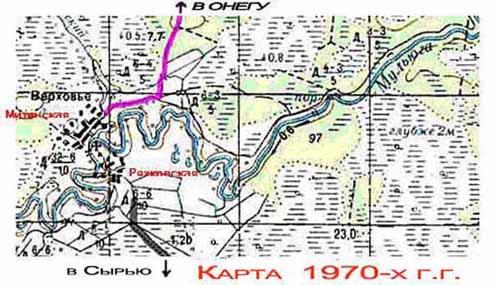

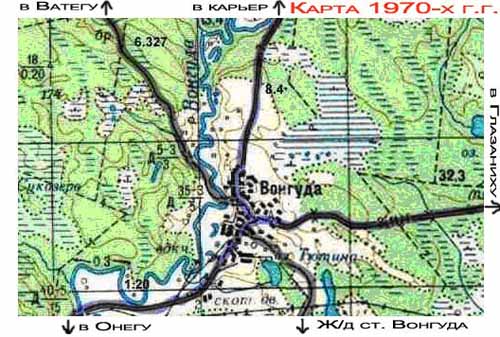

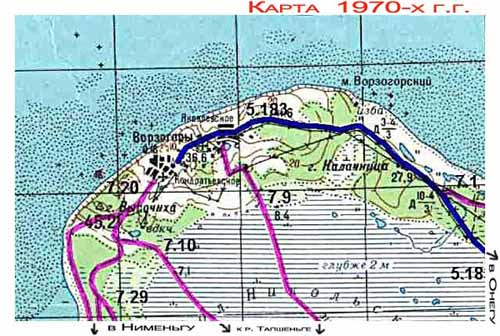

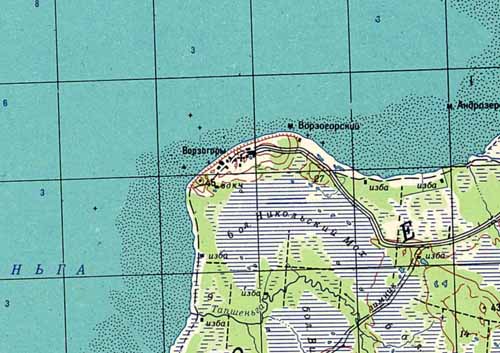

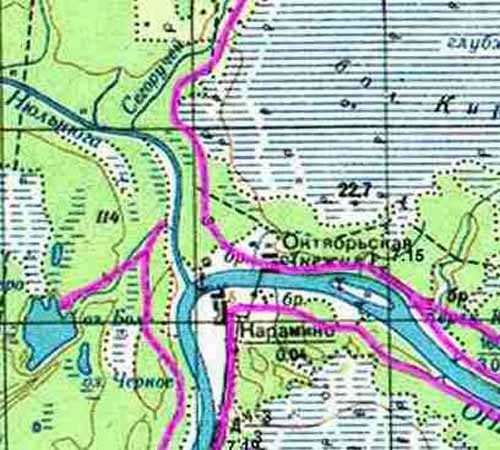

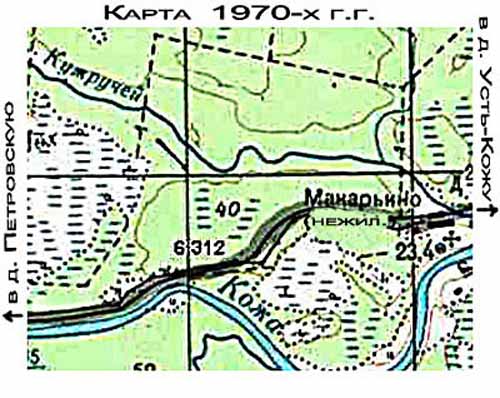

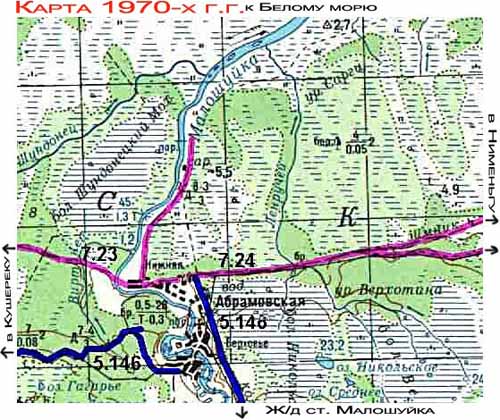

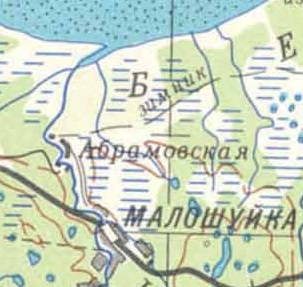

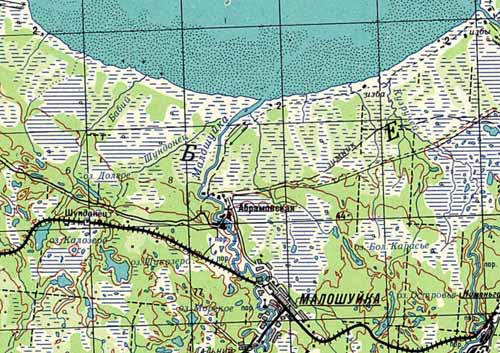

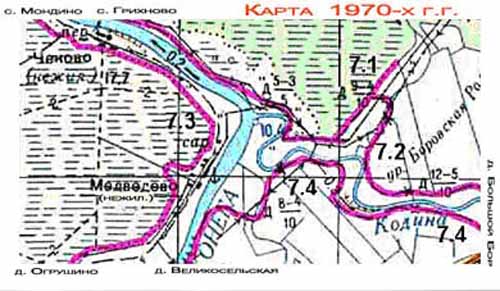

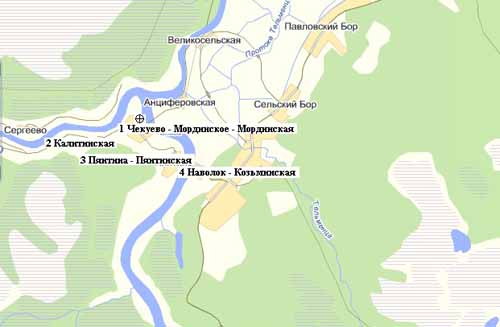

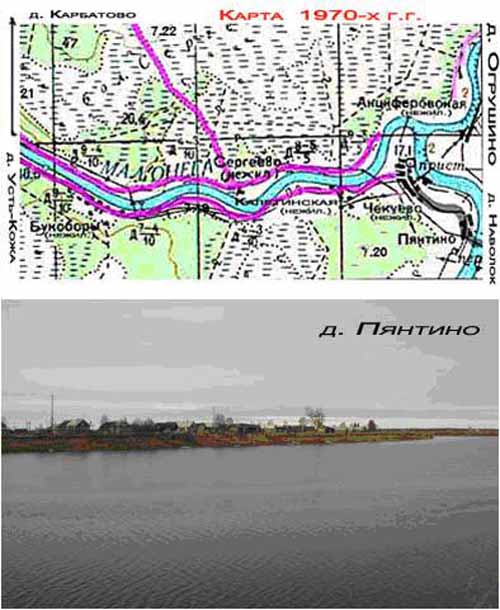

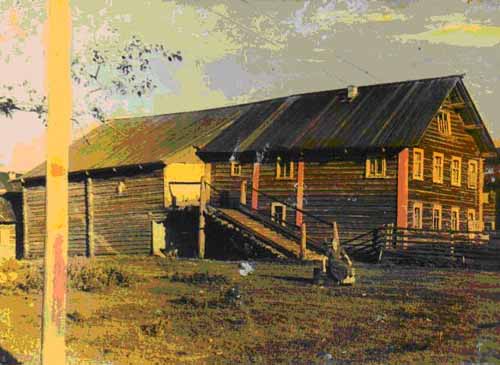

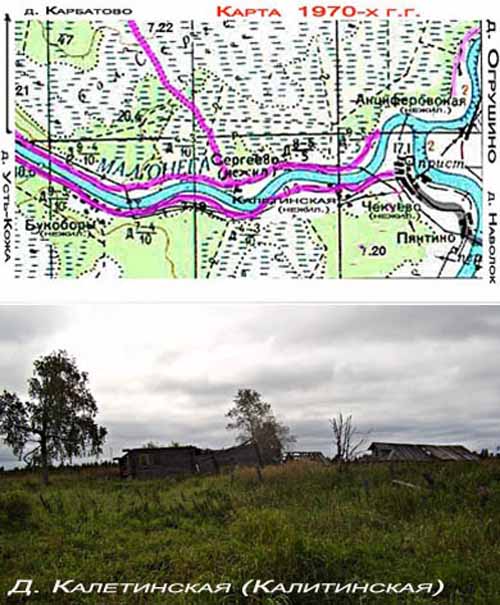

Рисунок 2.6 - Деревня Верховье - с. Верховье (дд. Митинская - Митенская - с. Митенское, Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская - Рядковская - с. Ряхновское и Шутова) (фрагмент топографической карты 1970-х гг.) [82, карта].

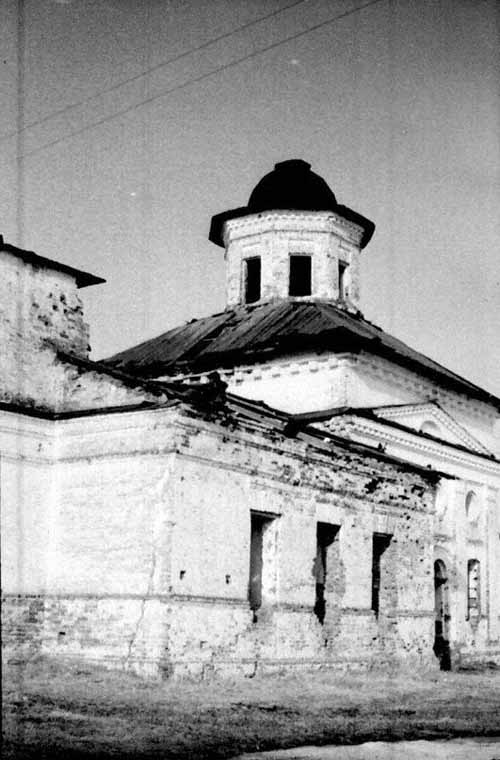

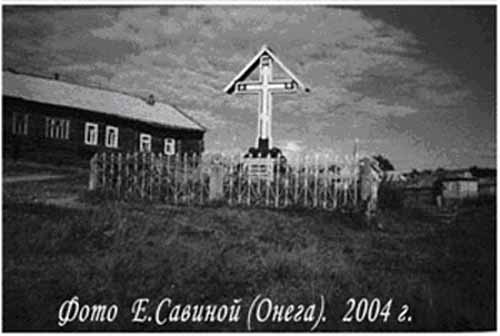

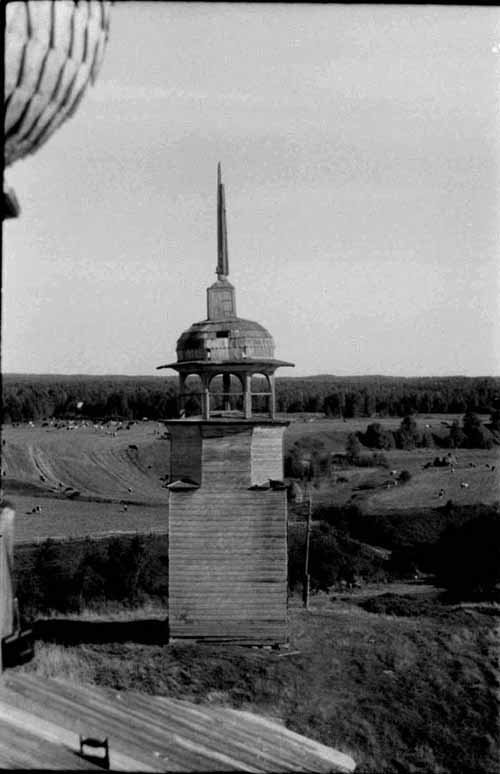

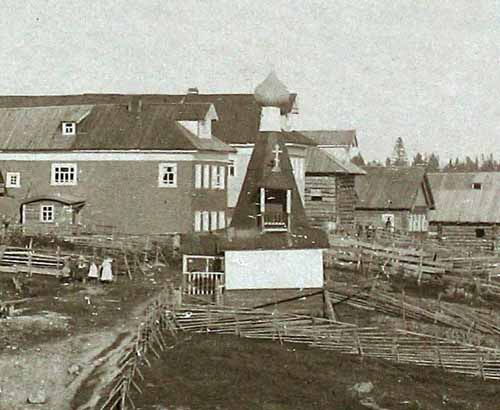

Также необходимо отметить, что к фрагменту топографической карты окрестностей деревень Митинская и Ряхковская 1970-х годов, опубликованной на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Верховье», приложена фотография, выполненная неизвестным автором в начале XX века (рисунок 2.7), с пояснением, подготовленным краеведом С. Головченко [82, фото].

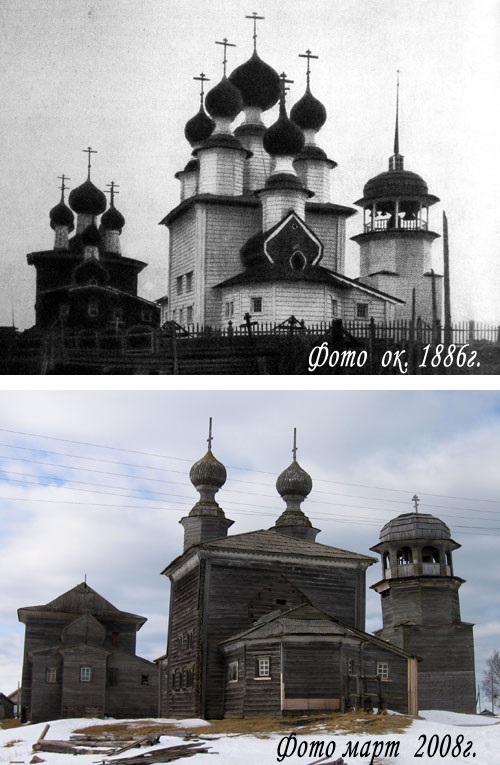

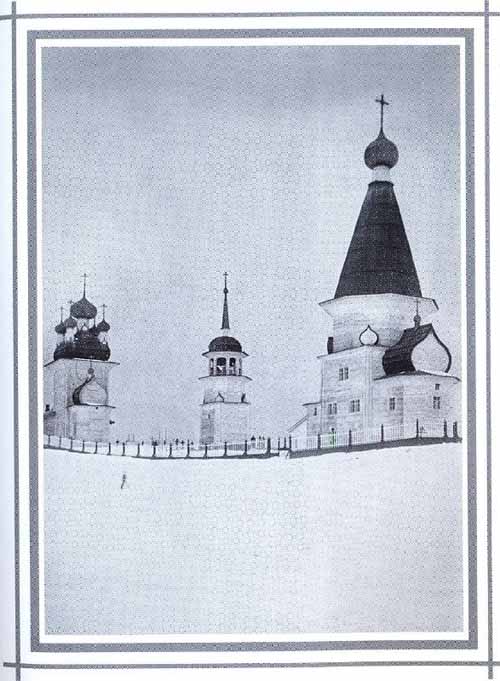

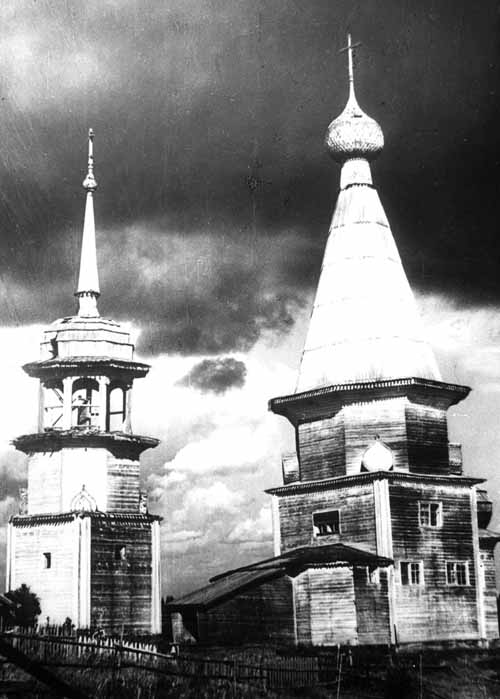

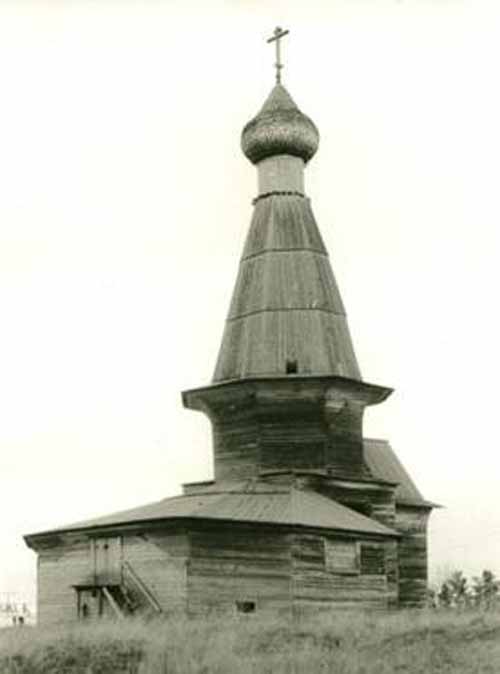

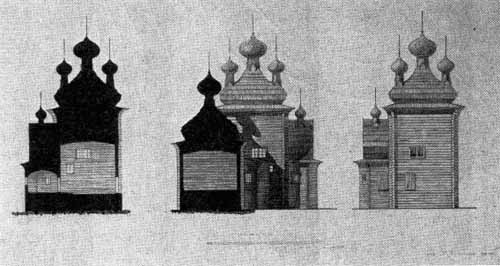

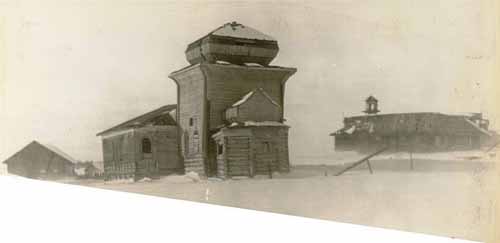

Рисунок 2.7 - д. Верховье (Верхний Мудьюг) - с. Верхняя Мудьюга (дд. Митинская - Митенская - с. Митенское и Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская - Рядковская - с. Ряхновское). Храмовый «тройник» с. Верховье (Верхняя Мудьюга) - центр бывшего Верхне-Мудьюжского прихода и Мудьюжской (Алексеевской) волости: шатровый летний храм Входа Господня в Иерусалим (1751–1754 гг.), колокольня (1787 г.) и зимняя кубоватая церковь Тихвинской иконы Божией Матери (1783 г., перестроена в 1865 г.). Деревянная ограда, по описанию за 1896 г., сооружена в 1889 г. (автор съемки неизвестен, нач. 20 в.) [82, фото].

«На снимке начала 20 века неизвестным фотографом запечатлен храмовый «тройник» с. Верховье (Верхняя Мудьюга) - центр бывшего Верхне-Мудьюжского прихода и Мудьюжской (Алексеевской) волости: шатровый летний храм Входа Господня в Иерусалим (1751-1754 гг.), колокольня (1787 г.) и зимняя кубоватая церковь Тихвинской иконы Божией Матери (1783 г., перестроена в 1865 г.). Деревянная ограда, по описанию за 1896 г., сооружена в 1889 г.

Церкви и колокольня, вместе с почти вековыми лиственницами, елями и березами, окружавшими памятники по периметру, сгорели в ветреный день 10 августа 1997 г., в деревенский праздник Смоленской иконы Божией Матери. Храмы эти были не первые, судя по древним иконам, находящимся в настоящее время в музеях Москвы, Архангельска, Соловков.

В вышеназванный приход входили две деревни: Митинская и Ряхковская, живописно расположившиеся по обоим берегам небольшой р. Мудьюги. На 1920 г. их население составляло 932 человека при 174 дворах. Первые поселенцы, по преданию, обосновались здесь в 15 веке. Село разрослось после устройства в конце 16 века зимней дороги на Архангельск. До 1730 года Верхне-Мудьюжский приход входил в состав соседнего Мондинского прихода. Жители - крестьяне издревле занимались земледелием, скотоводством, заготовкой и сплавом леса, уходили на заработки (в «бурлаки»).

Село находится в 68 км от г. Онеги. Население - несколько десятков человек. Основу производства составляет крестьянское хозяйство О.М. Зайцевой. Ее стараниями построен клуб, создан народный музей, решаются продовольственные проблемы» [82].

На портале «Onegaonline.ru» также представлены сведения о Верхне-Мудьюжском приходе на 1896 год [36]. «Приход состоит из 2-х деревень: Ряхковской и Митинской, лежащих на обоих берегах р. Мудьюга, близ приходских храмов. До г. Архангельска - 365 вёрст, до г. Онега - 80 в., до ближайших приходов: Н.- Мудьюжскаго –5 в., Польскаго и Чекуевскаго - 20 в. Жителей к 1896г.: 344 м.п. и 434 ж.п., дворов – 128. Этот приход до 1730г. входил в состав Мондинскаго прихода, а с этого года обрел самостоятельность, в 1892 г. из него выделился Н.- Мудьюжский.

Имеется две приходских церкви (1896 г.): холодная, шатровая, с двумя престолами - главный, в ч. Входа Господня в Иерусалим, освященный 15 апреля 1758 г., придельный - в ч. Трех Святителей Вселенских: Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, освящён 5 фев. 1754 г. Главным строителем этого храма, по преданию, был местный крестьянин Даниил Пантелеев.

Другая церковь однопрестольная, теплая, 6-главая, в ч. Тихвинской Иконы Б. Матери, освящ. 17 дек. 1865 г (после перестройки старого здания церкви, построенного в 1783 г.-С.Г.). Храм кубоватый.

Обе церкви дерев., с таковою же отдельно стоящей колокольней, постр. в 1787 г. (до 1892-1893 гг. колокольня была шатровой. - С. Головчкнко.) Здания обнесены дерев. оградой в 1889 г.

Внутри много древних икон, ризницей и прочими принадлежностями для богослужения скудны. Входоиерусалимский храм в 1893 г. обшит тесом. В 1893 и 1896 гг. приобретены 4 колокола усердием кр-н Козьмы Степановича Шерстобоева и Арсения Ивановича Барышева.

В пользу церквей имеется сенокосная пожня в 2 десятины 500 саженей, дающая в год до 20р. чистой прибыли. Кружечно-кошельковаго сбора в 1895 г. - 49 р. 10 к., свечей продано 5 пуд. Причт (священник и диакон) имеет 18 десятин земли, получает жалования 160 р. в год, другие доходы - до 100 р., помещается в 2-х домах, построенных: для священника - в 1876 г., для диакона - в 1857 г.

С 20 апреля 1886 г. открыта церковноприход. школа в наемном от крестьян помещении, учащихся в 1894-1895 уч.г. состояло 25 мальчиков. Закон Божий преподает местный священник бесплатно. Другие предметы - учительница, девица Анна Нифонтова, окончившая Жен. Епархиальное уч-ще., с жалованием 120 р. в год.

Из бывших священников известны: о. Симеон Ивановский, о. Даниил Ивановский, о. Яков Васильев, о. Иоанн Васильев, о. Василий Васильев, о. Петр Васильев - с 1808 по 1858 гг., о. Николай Куприянов - в 1859 г., о. Василий Легатов - в 1860 г., о. Даниил Родимов - до 1875 г., о. Петр Попов

- до 27 января 1896 г.

Ныне служит (1896 г.) о. Аркадий Александрович Смирнов,32 л., уволенный из 3 класса Тверской семинарии, на службе в должности псаломщика (Тверской Епархии) с 4 фев. 1886 г., в сане диакона (Арх. Епархии) с 31 окт. 1893 г., в сане священника в данном приходе с 25 фев. 1896 г.

Диакон о. Михаил Михайлович Нечаев, 23 л., уволенный из 2 класса дух. уч-ща, на службе с 1889 г., в описываемом приходе с 1891 г.» [36].

Дополнить приведенную характеристику позволяют также статистические данные, представленные на портале «Onegaonline.ru» в разделе «Деревня Верховье», в виде сведений о количестве крестьянских дворов и проживающего в них населения, составленных по данным списков населенных мест [82]. Так, в списке «Населенных пунктов Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний в 18-20 вв.», имеется упоминание о деревнях Митинская (Митенская) и Ряхковская (Рядновская, Рядковская), правда без фиксации данных по количеству дворов и населению [2, с. 234-235; 82]. В свою очередь в «Списках населенных мест Российской империи (по сведениям 1859 года)» содержится упоминание о селе Митенское, в котором на этот момент насчитывалось 46 дворов, в которых проживало 268 человека (128 - мужского и 140 - женского пола), а также о селе Ряхновское, в котором на этот момент насчитывалось 42 двора, в которых проживало 283 человека (121 - мужского и 162 - женского пола) [82; 92, с. 44].

В свою очередь в списках «Населенных мест Архангельской губернии к 1905 году», изданных в 1907 году, также имеется упоминание о деревне Митинская (Верховье). Количество жилых дворов на данный момент составляло 88 единиц. Количество населения: мужского пола - 217, женского пола - 262. (всего 479 человек). Там же имеется упоминание о д. Ряхковская (Верховье). Количество жилых дворов на данный момент составляло: 83 единицы. Количество населения: мужского пола - 185, женского пола - 207. (всего 392 человека). Деревни относились к Мардинской волости Верхне-Мудьюжского сельского общества и к Чекуевскому приходу [14, с. 172-173; 82].

А в списках «Населенных мест Архангельской губернии», изданных в 1918 году, наличествует упоминание о деревне Митинская, в которой насчитывалось 84 двора, в которых проживало 464 человека обоего пола. Там же имеется упоминание о д. Ряхновская (Верголив), в которой насчитывалось 90 дворов, в которых проживало 468 человек обоего пола. В данное время деревни относилась к Мудьюжской волости Верхне-Мудьюжского сельского общества [82; 93, с. 16].

Далее согласно спискам «Населенных мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г.» в деревне Митинская по переписи 1920 года насчитывалось 93 двора, а количество населения: мужского пола - 164, женского пола - 265 (всего 429 человек). В свою очередь в деревне Ряхковская (Верголив) в это же время насчитывалось 92 двора, а количество населения: мужского пола - 150, женского пола - 229 (всего 379 человек) [82; 84, с. 82]. В результате укрупнения волостей в 1924 году деревни Митинская и Ряхковская вошли в состав Мудьюжского сельского общества Чекуевской волости Онежского уезда [82; 95, с. 28-29].

Наконец, согласно спискам «Населенных пунктов Архангельской области по Всесоюзной переписи 1939 г.», опубликованным в справочнике «Административно-территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII-XX веках», также имеется упоминание о деревнях Митинская и Ряхковская, входящих в состав Мудьюжского сельского совета Онежского района, но данные по количеству дворов и населению отсутствуют [2, с. 346; 82].

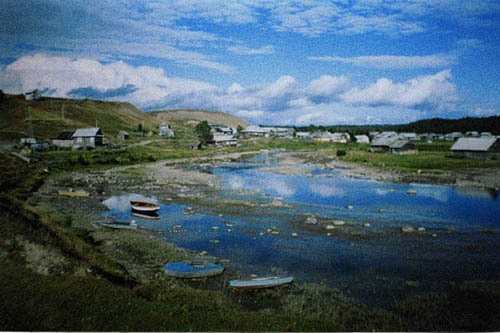

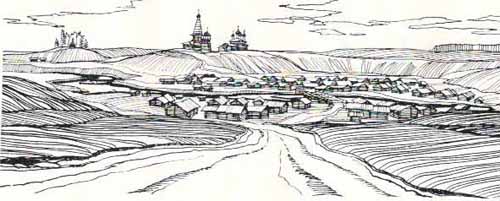

Дополнить характеристику деревни Верховье - с. Верховье (дд. Митинская - Митенская - с. Митенское, Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская - Рядковская - с. Ряхновское и Шутова) позволяют данные, опубликованные в работе историка и краеведа Г.П. Гунна «Каргополье - Онега», изданной в 1974 году [20]. «За Чекуевым Онега разделяется на два русла, образуя остров длиной в двадцать и шириной в десять километров. Судоходно только правое русло, левое используется для молевого сплава: бревна плывут к запани в Усть-Коже. По правому судоходному руслу Онега не меняет своего вида: те же невысокие луговые берега, кустарники, разве что, разделившись надвое, река стала немного поуже. К обычному луговому берегу со стогами мы и пристанем у устья речки Мудьюги» (рисунок 2.8) [82, фото].

Рисунок 2.8 - д. Верховье (Верхний Мудьюг) - с. Верхняя Мудьюга (дд. Митинская - Митенская - с. Митенское и Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская – Рядковская - с. Ряхновское). Храмовый «тройник» с. Верховье (Верхняя Мудьюга) - центр бывшего Верхне - Мудьюжского прихода и Мудьюжской (Алексеевской) волости: шатровый летний храм Входа Господня в Иерусалим (1751 - 54 г.г.), колокольня (1787 г.) и зимняя кубоватая церковь Тихвинской иконы Божией Матери (1783 г., перестроена в 1865 г.). Деревянная ограда, по описанию за 1896 г., сооружена в 1889 г. (автор съемки неизвестен, нач. 20 в.) [82, фото].

«Путь наш вначале по луговой тропинке вдоль берега этой речки. Через три километра будет село Нижняя Мудьюга, где есть только две поздние церкви, переделанные под хозяйственные помещения. Нам идти дальше - в верховье. Это еще четыре километра, путь нетрудный в хорошую погоду и не столь простой в дождливую пору, поскольку дорога идет низкими, сырыми местами.

Пройдя небольшой чахлый лесочек, мы выйдем в луга. Широко расстилается луговая ровень, уставленная бессчетными стогами, впереди, километрах в двух-трех, виднеются селение и вознесенный над всей местностью шатер. Везде на Севере по особенному ставились церкви. Где у воды, где в поле, и везде учтен рельеф местности: речная излучина, крутизна берега, обзор на ровном поле. В «каргопольской суши» церкви прекрасно оживляли скупой пейзаж. Здесь же, скорее, не сушь - а сырь. Луга, болотца, кустарники тянутся вокруг села во все стороны. И отовсюду, с дальних покосов, был виден шатер сельской церкви, он указывал дорогу к дому.

В центре села, у реки, на старом погосте, среди старых елей и лиственниц, стоит замечательный архитектурный ансамбль, ради которого стоило бы проделать и более сложный путь. Здесь мы въяве встречаем классический онежский «тройник»: шатровая и кубоватая церкви и колокольня.

Поистине замечательна древняя шатровая Входиерусалимская церковь XVII века с приделом Трех святителей XVIII века. В нашем путешествии мы повидали немало прекрасных шатровых церквей и каждый раз не перестаем удивляться этим феноменальным сооружениям. Нет ни одной из них, повторяющей другую, несмотря на общий принцип архитектурного решения. Каждая поставлена настолько по-своему, настолько неповторима в своем облике, что красота ее затмевает красоту предыдущей. Недавно мы восторгались церковью в Пияле - и вот вырастает в стороне от реки среди болотистых равнин новое чудо.

Поражает стройный, изящно прочерченный силуэт церкви. Никаких добавочных вертикалей, усиливающих взлет ввысь, как в Пияле, здесь нет: традиционный восьмерик на четверике. И как просто и внушительно все выполнено! Столпообразно ввысь подняты четверик с меньших размеров восьмериком на такую высоту, что вековые лиственницы оказываются ниже повала. Шатер высокий, стройный - его трудно определить словами, все дело в силуэте, в крутизне скатов, в соотношении ширины основания шатра с его высотой. Здесь то изящество и та простота линий, которые безошибочно свидетельствуют о древности. Крутую линию граней шатра продолжает шейка, которая имеет здесь форму усеченного конуса. Напомним, что завершение церкви - шатер, шейка, глава - срублено из горизонтально сложенных бревен и, как всегда, «без единого гвоздя».

В XVIII веке к храму был пристроен придел. При этом надо было не исказить красоты силуэта здания. Мастер (документально известно, что им был местный крестьянин Даниил Пантелеев) решил задачу блестяще. Он поставил с северной стороны небольшой, перекрытый широкой бочкой прируб, по высоте примерно равный высоте четверика. Соответственно каждому престолу в церкви прирублены апсиды. Здесь их две, сочлененные, пятигранной формы. Каждая апсида перекрыта бочкой, и обе бочки объединяются третьей с общей главкой, вырастающей из небольшого четверичка на кровле. Таким образом, и здесь использован тот же традиционный для нижней Онеги мотив трехлопастной широкой бочки.

С запада и северо-запада здание обводит небольшая крытая галерея, на которую ведет прекрасное высокое крыльцо на два всхода. Крыльцо поставлено так, что линии скатов кровли объединяют храм и придел, придают цельность западному фасаду.

Третье здание ансамбля - Тихвинская церковь, освященная в 1865 году. Это кубоватое сооружение с трапезной, притвором, крытым крыльцом. Конечно, здание это поздней постройки (весьма вероятно, оно копирует формы прежде стоявшей здесь церкви), но оно входит в ансамбль, связано с ним местоположением, силуэтом, без него разрушится целостность. Еще не так давно считалось, что на государственную охрану следует брать только самые древние памятники. Ныне наконец-то понято, что в ансамбле, будь то сельский погост или городская улица, ценны все составляющие и все подлежат охране.

Верхнемудьюжский ансамбль, представляющий исключительную историческую и культурную ценность, должен сберегаться с особенной тщательностью - он единственный из уцелевших, последний из онежских тройников. Схожий тройной ансамбль, стоявший недалеко отсюда, в Усть-Коже не уцелел - его сожгли» [20, с. 119-123].

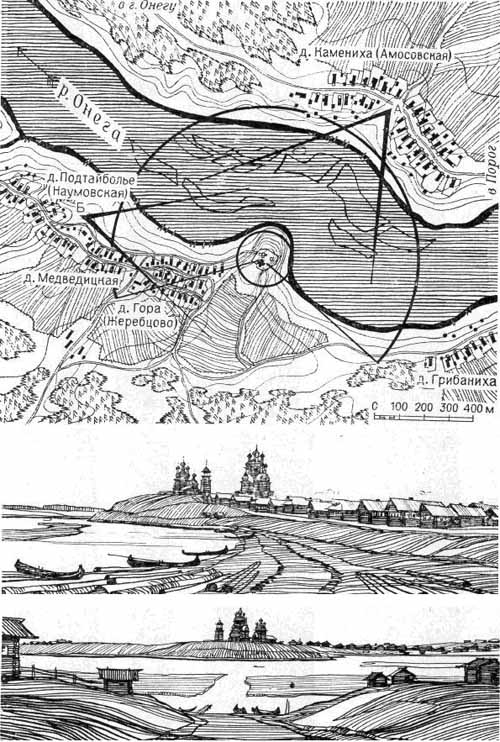

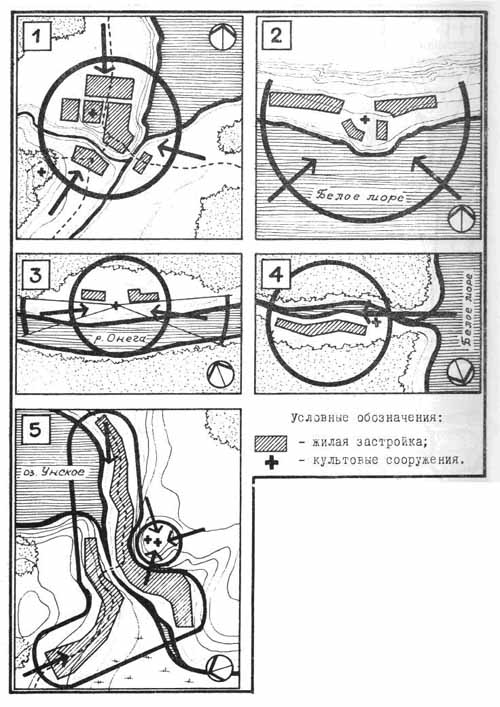

Сведения о сооружениях Верховского погоста также содержатся в книге архитектора Ю.С. Ушакова «Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера: Пространственная организация, композиционные приемы, восприятие» [107]. В разделе под заголовком «Выбор места в природной среде. Группировка селений и планировочные приемы» Ю.С. Ушаков писал: «Сохранение на территории русского Севера гнездовой группировки селений представляется особенно важным для изучения народного подхода к архитектурно-пространственной организации среды обитания, так как гнездовой тип, наиболее тесно связанный с природной основой, дает нам примеры интереснейших архитектурно-природных ансамблей, ибо природное начало выбранного места диктует и своеобразие группировки (композиции) гнезд селений. Это обстоятельство позволяет детально рассмотреть взаимодействие двух тесно связанных сфер - природы и архитектуры, составляющих основу жизненной среды. Именно гнездовой форме группировки селений наиболее свойственны структурность, соподчиненность и внутренняя организованность (окол-деревня-село, подчиненные центру - погосту). Данные проведенных автором обследований решительно опровергают неоднократно высказывавшееся этнографами мнение об отсутствии какого-либо порядка в гнездовой группировке селений.

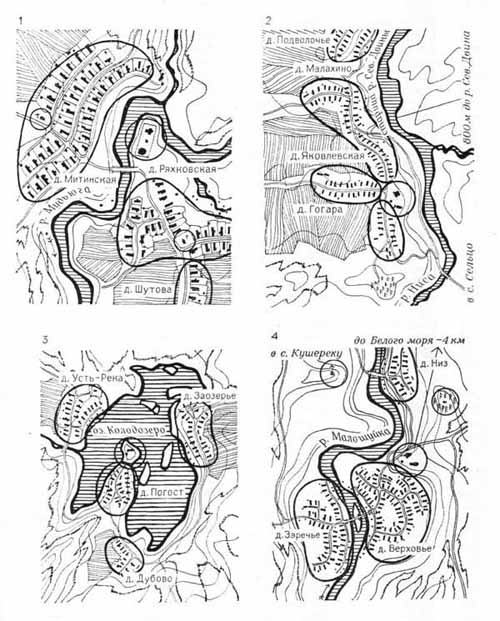

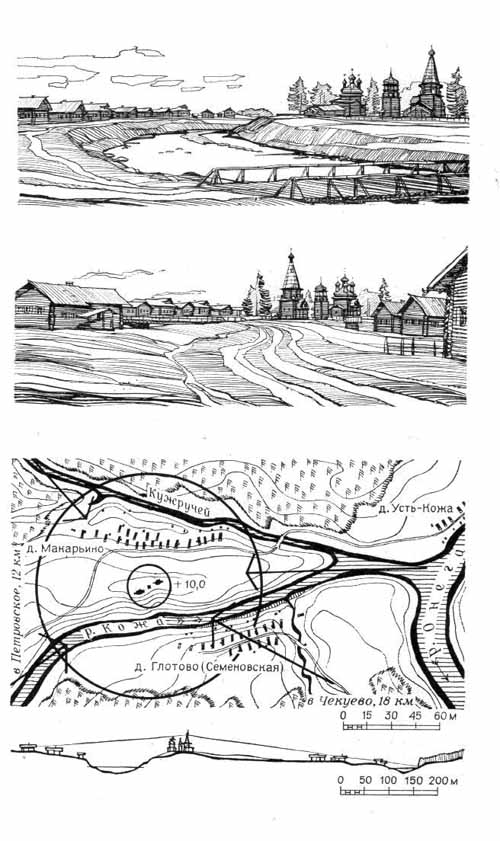

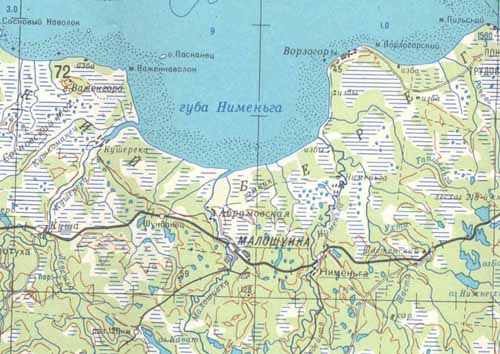

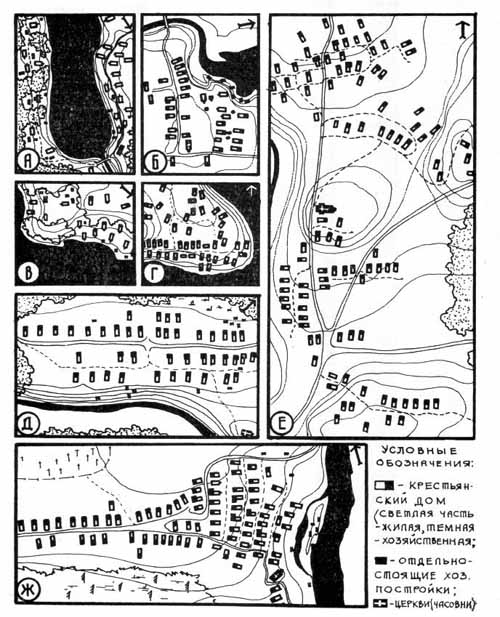

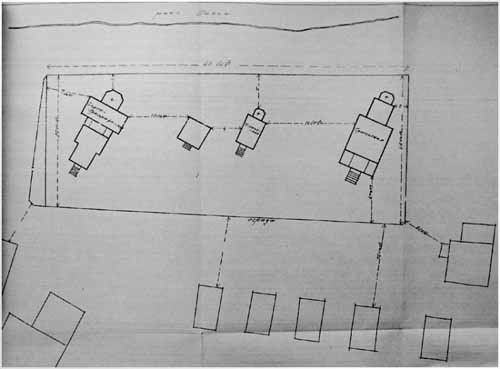

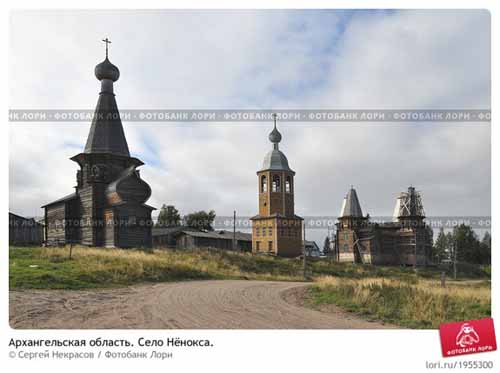

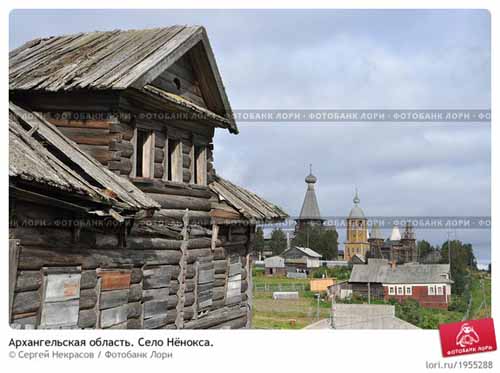

Все обследованные гнезда селений объединены каким-либо природным элементом: излучиной или устьем реки, озером или озерной группой, полуостровом, островом или группой островов. Характерные повторяющиеся особенности гнезд селений, сложившихся в различных природно-географических условиях обширной территории русского Севера, позволили автору ввести разделение гнездовой группировки на три подтипа: 1) гнезда селений при малой реке, когда селения размещены на обоих берегах реки (рис. 2, 1); 2) гнезда селений при большой реке, когда селения занимают один из берегов (рис 2,2) и 3) гнезда селений при озере или озерной группе (рис. 2, 3). И.В. Маковецкий в работе, посвященной архитектуре русского народного жилища, не соглашаясь с преобладанием гнездового типа расселения для Севера, указывает еще на один тип, характерный для приморских районов, который складывался и развивался в виде крупных промысловых и торговых сел, не имеющих непосредственно тяготеющих к ним деревень [107, с. 20]. Этот тип, действительно, более всего характерен для прибрежной зоны Беломорья. К нему можно отнести такие крупные села, как Нёнокса, Пурнема, Варзогоры, Малошуйка, Кушерека, Шуерецкое, Ковда, Варзуга. Население этих сел, расположенных вблизи устьев рек, занималось речным и морским рыбным промыслом, добычей морского зверя и солеварением. Соглашаясь с Маковецким в своеобразии причин возникновения подобного типа расселения, можно указать на то, что каждое из поименованных сел состоит все же из группы компактно расположенных деревень, и следует говорить, по сути дела, о своеобразной разновидности гнездового типа расселения - приморско-промыслового, выделив его в четвертый подтип (рис. 2, 4)» (рисунок 2.9) [107, с. 20-21, рис. 2].

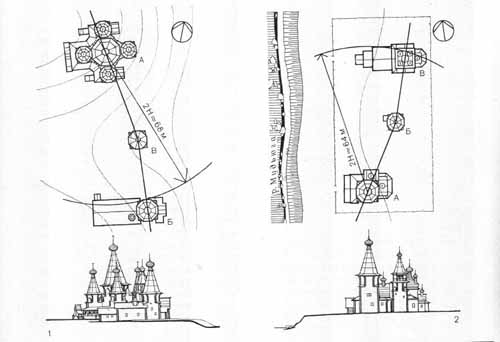

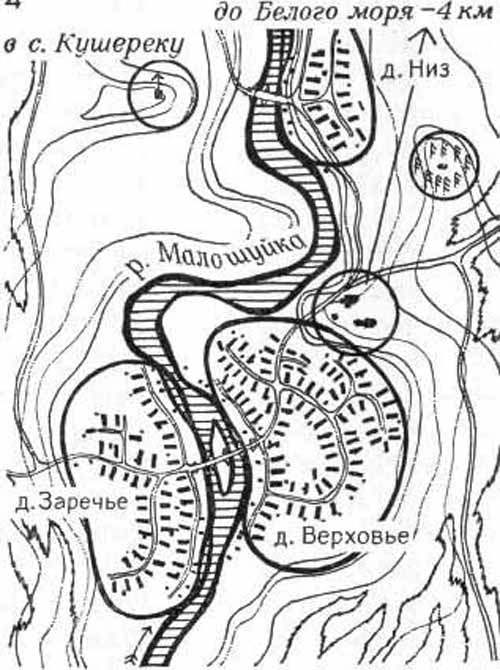

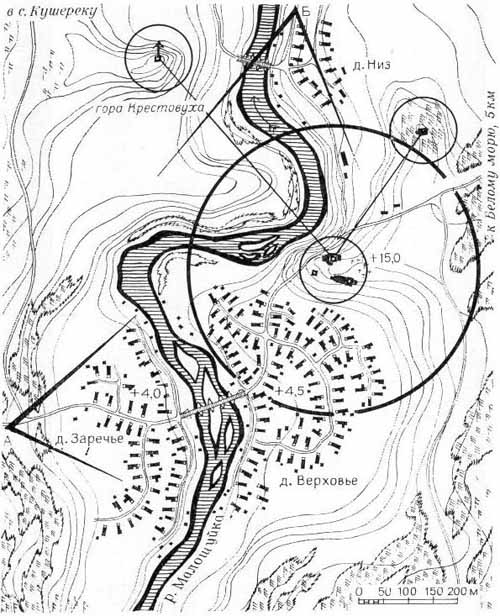

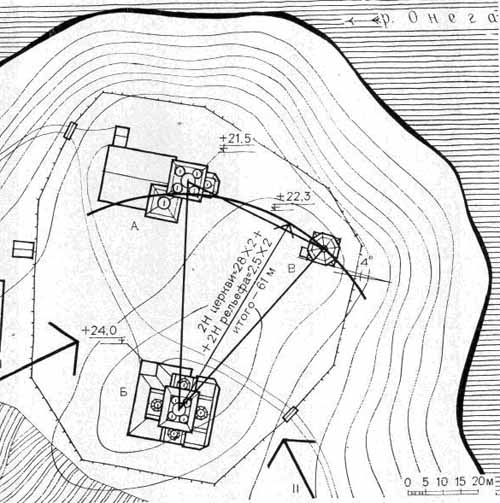

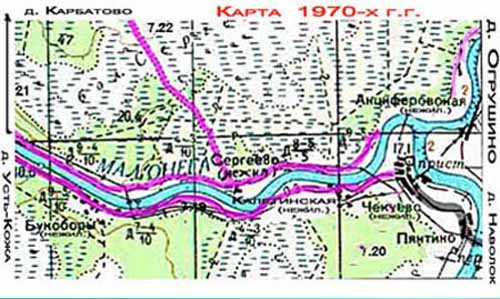

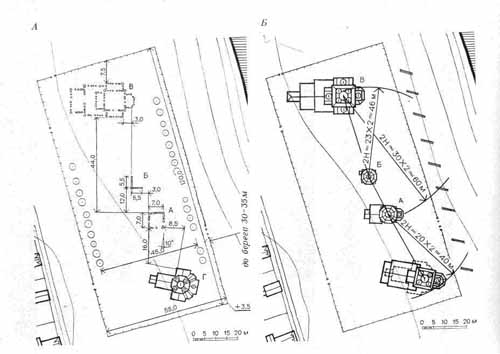

Рисунок 2.9 - Примеры основных типов гнезд селений. 1 - при малой реке: село Верховье (В. Мудьюг), Онежский район Архангельской области; 2 - при большой реке: село Заостровье, Березниковский район Архангельской области; 3 - при озере: село Колодозеро, Пудожский район КАССР; 4 - приморско-промысловое: село Малошуйка, Онежский район Архангельской области [107, с. 20-21, рис. 2].

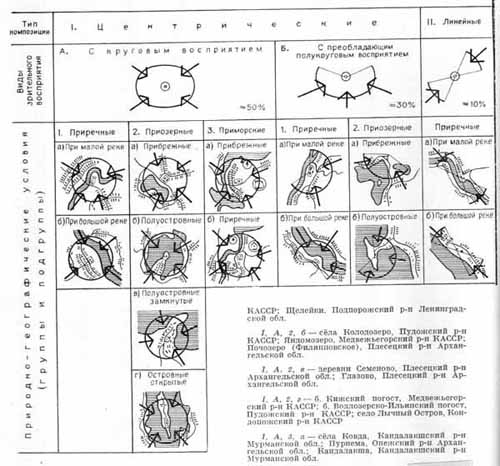

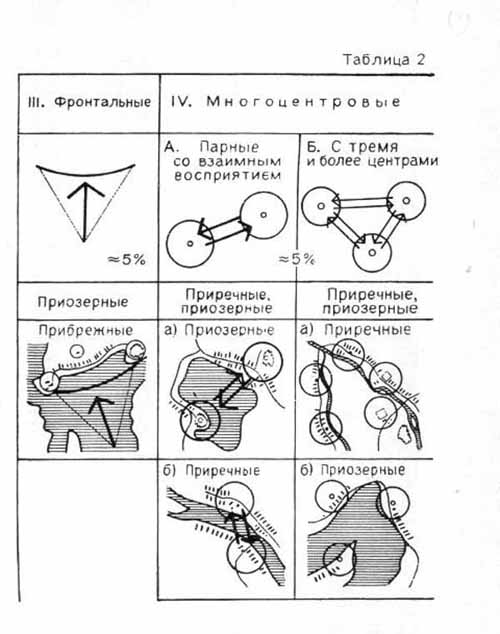

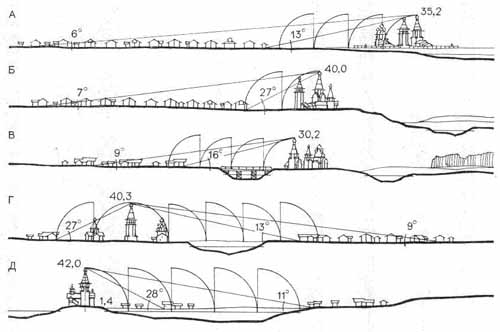

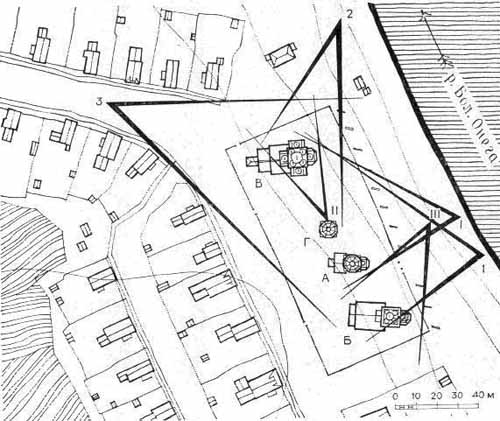

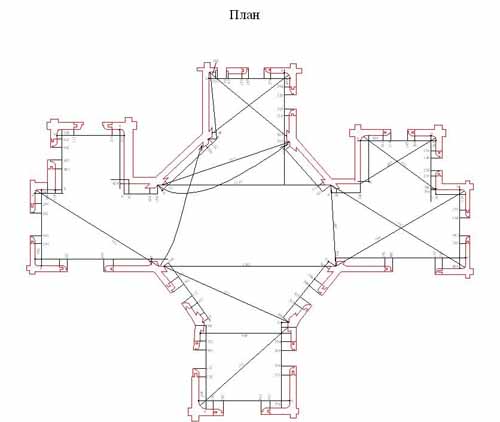

А в разделе под заголовком «Приемы архитектурно-пространственной организации селений и их систематизация» Ю.С. Ушаков приводит классификационную таблицу традиционных поселений, в числе которых упомянуто село Верховье (Верхний Мудьюг) Онежского района Архангельской области, отнесенное им к центричным с круговым восприятием, приречным, при малой реке населенным пунктам типа «I, A, 1, a» (рисунок 2.10) [107, с. 40-41, табл. 2].

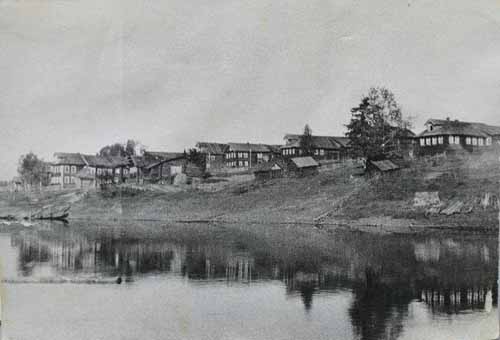

Рисунок 2.10 - Таблица 2. I, A, 1, a - села Верховье (Верхний Мудьюг), Онежский р-н Архангельской обл., Ратонаволок, Емецкий р-н Архангельской обл., Кулига Дракованая, Красноборский р-н Архангельской обл.; Бестужево, Октябрьский р-н Архангельской обл.; Усть-Кожа (Макарьино), Онежский р-н Архангельской обл. I, А, 1, б - села Турчасово, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Ракулы, Холмогорский р-н Архангельской обл.; Заостровье, Березниковский р-н Архангельской обл.; Конецдворье, Приморский р-н Архангельской обл. I, А, 2, а - села Лядины, Каргопольский р-н Архангельской обл.; Вёгоруксы, Медвежьегорский р-н KACСP; Типиницы, Медвежьегорский р-н КАССР; Щелейки, Подпорожский р-н Ленинградской обл. I, А, 2, б - села Колодозеро, Пудожский р-н КАССР; Яндомозеро, Медвежьегорский р-н КАССР; Почозеро (Филипповское), Плесецкий р-н Архангельской обл. I, А. 2, в - деревни Семеново, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Глазово, Плесецкий р-н Ар-хангельской обл. I, А, 2, г - б. Кижский погост, Медвежьегорский р-н КАССР; б. Водлозерско-Ильинский погост, Пудожский р-н КАССР; село Лычный Остров, Кондопожский р-н КАССР. I, А, 3, а - села Ковда, Кандалакшский р-н Мурманской обл.; Пурнема, Онежский р-н Архангельской обл.; Кандалакша, Кандалакшский р-н Мурманской обл. I, А, 3, б - села Малошуйка, Онежский р-н Архангельской обл.; Шуерецкое, Беломорский р-н Архангельской обл.; Нёнокса, Северодвинский р-н Архангельской обл. I, Б, 1, а - села Нижмозеро, Северодвинский р-н Архангельской обл.; Суланда. Шенкурский р-н Архангельской обл.; Поча, Тарногский р-н Вологодской обл.; дер. Пелюгино, Плесецкий р-н Архангельской обл. I, В, 1, б - села Подпорожье, Онежский р-н Архангельской обл.; Юрома, Мезенский р-н Архангельской обл.; Большой Посад (Кеврола), Пинежский р-н Архангельской обл.; Пиринемь, Пинежский р-н Архангельской обл.; Чекуево, Онежский р-н Архангельской обл. I, Б, 2, а - сёла Порженское, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Гимрека, Подпорожский р-н Ленинградской обл.; деревни Маселга и Гужово, Каргопольский р-н Архангельской обл. I, Б, 2, б - село Кондопога, Кондопожский р-н КАССР; деревни Малое Лижмозеро, Кондопожский р-н КАССР; Усть-Яндома, Медвежьегорский р-н КАССР. II, а - села Согинцы, Подпорожский р-н Ленинградской обл.; Шуя, Прионежский р-н КАССР; Астафьево, Каргопольский р-н Архангельской обл. II, б - села Бережная Дуброва, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Пияла, Онежский р-н Архангельской обл.; Чухчерьма, Холмогорский р-н Архангельской обл. III - село Вершинино, Плесецкий р-н Архангельской обл.; дер. Большое Лижмозеро, Кондопожский р-н КАССР. IV, А, а - деревни Горбачиха и Тырышкино, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Новинка и Пертисельга, Олонецкий р-н КАССР; Зехново-Спицино, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Минино-Ершово, Плесецкий р-н Архангельской обл. IV, А, б - село Варзуга, Кировский р-н Мурманской обл. IV, Б, а - село Ошевенское, Каргопольский р-н Архангельской обл. IV, Б. б - б. Кижский погост, Медвежьегорский р-н КАССР [107, с. 40-41, табл. 2].

Рисунок 2.10 - Таблица 2. I, A, 1, a - села Верховье (Верхний Мудьюг), Онежский р-н Архангельской обл., Ратонаволок, Емецкий р-н Архангельской обл., Кулига Дракованая, Красноборский р-н Архангельской обл.; Бестужево, Октябрьский р-н Архангельской обл.; Усть-Кожа (Макарьино), Онежский р-н Архангельской обл. I, А, 1, б - села Турчасово, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Ракулы, Холмогорский р-н Архангельской обл.; Заостровье, Березниковский р-н Архангельской обл.; Конецдворье, Приморский р-н Архангельской обл. I, А, 2, а - села Лядины, Каргопольский р-н Архангельской обл.; Вёгоруксы, Медвежьегорский р-н KACСP; Типиницы, Медвежьегорский р-н КАССР; Щелейки, Подпорожский р-н Ленинградской обл. I, А, 2, б - села Колодозеро, Пудожский р-н КАССР; Яндомозеро, Медвежьегорский р-н КАССР; Почозеро (Филипповское), Плесецкий р-н Архангельской обл. I, А. 2, в - деревни Семеново, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Глазово, Плесецкий р-н Ар-хангельской обл. I, А, 2, г - б. Кижский погост, Медвежьегорский р-н КАССР; б. Водлозерско-Ильинский погост, Пудожский р-н КАССР; село Лычный Остров, Кондопожский р-н КАССР. I, А, 3, а - села Ковда, Кандалакшский р-н Мурманской обл.; Пурнема, Онежский р-н Архангельской обл.; Кандалакша, Кандалакшский р-н Мурманской обл. I, А, 3, б - села Малошуйка, Онежский р-н Архангельской обл.; Шуерецкое, Беломорский р-н Архангельской обл.; Нёнокса, Северодвинский р-н Архангельской обл. I, Б, 1, а - села Нижмозеро, Северодвинский р-н Архангельской обл.; Суланда. Шенкурский р-н Архангельской обл.; Поча, Тарногский р-н Вологодской обл.; дер. Пелюгино, Плесецкий р-н Архангельской обл. I, В, 1, б - села Подпорожье, Онежский р-н Архангельской обл.; Юрома, Мезенский р-н Архангельской обл.; Большой Посад (Кеврола), Пинежский р-н Архангельской обл.; Пиринемь, Пинежский р-н Архангельской обл.; Чекуево, Онежский р-н Архангельской обл. I, Б, 2, а - сёла Порженское, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Гимрека, Подпорожский р-н Ленинградской обл.; деревни Маселга и Гужово, Каргопольский р-н Архангельской обл. I, Б, 2, б - село Кондопога, Кондопожский р-н КАССР; деревни Малое Лижмозеро, Кондопожский р-н КАССР; Усть-Яндома, Медвежьегорский р-н КАССР. II, а - села Согинцы, Подпорожский р-н Ленинградской обл.; Шуя, Прионежский р-н КАССР; Астафьево, Каргопольский р-н Архангельской обл. II, б - села Бережная Дуброва, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Пияла, Онежский р-н Архангельской обл.; Чухчерьма, Холмогорский р-н Архангельской обл. III - село Вершинино, Плесецкий р-н Архангельской обл.; дер. Большое Лижмозеро, Кондопожский р-н КАССР. IV, А, а - деревни Горбачиха и Тырышкино, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Новинка и Пертисельга, Олонецкий р-н КАССР; Зехново-Спицино, Плесецкий р-н Архангельской обл.; Минино-Ершово, Плесецкий р-н Архангельской обл. IV, А, б - село Варзуга, Кировский р-н Мурманской обл. IV, Б, а - село Ошевенское, Каргопольский р-н Архангельской обл. IV, Б. б - б. Кижский погост, Медвежьегорский р-н КАССР [107, с. 40-41, табл. 2].

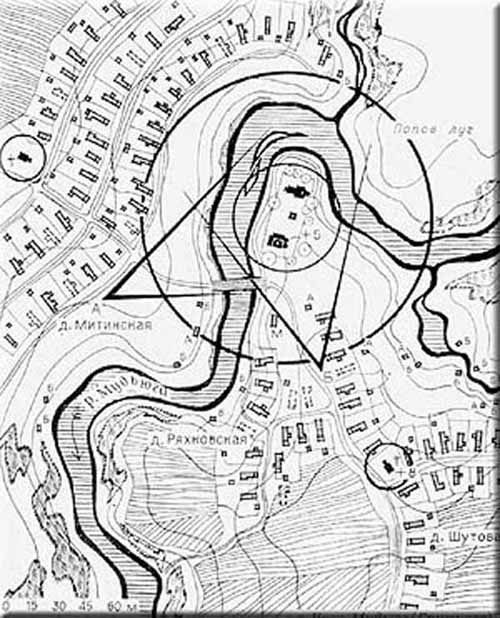

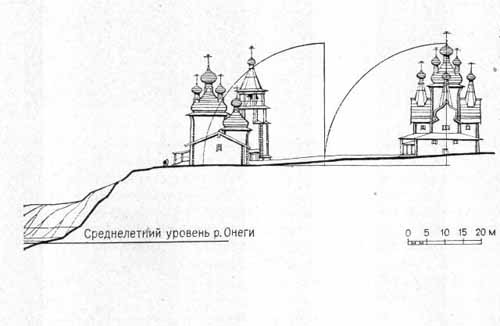

«Рассмотрим примеры селений в каждом типе и виде композиций, начав с центрических. Селения или их гнезда, организованные в выбранной природной ситуации так, что они воспринимаются практически со всех направлений, отнесены к центрическим композициям с круговым восприятием. Этот прием наиболее распространен в природно-географических условиях русского Севера и часто положен в основу организации приречных, приозерных и приморских селений. Наибольшее количество селений русского Севера (около 40%) было основано на берегах рек, по которым шли торговые пути. Обследование выявило определенные особенности композиций селений, сложившихся по берегам больших или малых рек.

Как пример приречного селения при малой реке рассмотрим село Верховье (Верхний Мудьюг) Онежского района Архангельской области. Селения бывшего Верхнемудьюгского прихода формировались в крутой излучине среднего течения реки Мудьюги - правого притока реки Онеги, освоенного, видимо, в период заселения Онежского бассейна. Со временем, после обмеления когда-то судоходной реки Мудьюги, село Верховье оказалось отрезанным от водных путей и долго оставалось неисследованным. В этом кроется причина того, что Верховье хорошо сохранилось в отличие от группы селений Нижний Мудьюг (Грихново) у селения реки с Онегой* (примечание – * Село Верховье обследовано и обмерено автором в 1972 году)».

Характерная особенность селений при малых реках - размещение деревень, составляющих единую группу, на обоих берегах. Село Верховье состоит из трех деревень. Две из них - наиболее древние: Ряховская - на левом берегу, носящая следы свободной планировки (здесь зафиксированы наиболее старые дома и амбары), и Митинская с прибрежно-рядовой формой планировки - на правом берегу.

Позднее вдоль дороги на Нижний Мудьюг сложилась деревня Шутова уже с уличной планировкой. К концу XIX в. село насчитывало 128 дворов с населением 778 человек.

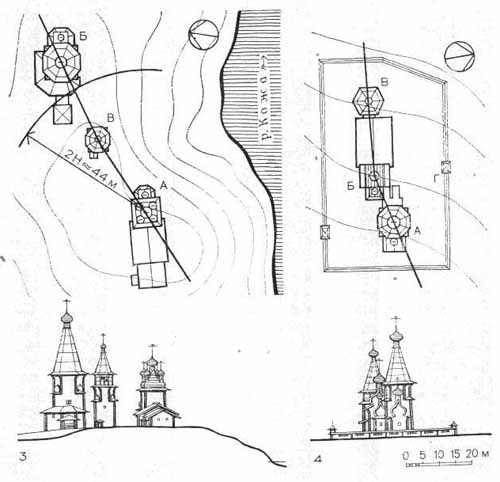

Важнейший компонент любого селения - его общественный центр. В крупных селениях эту роль выполнял храмовый комплекс. От выбора места для его размещения во многом зависели и общая композиция селения, и его восприятие с основных внешних направлений. Здесь, в Верховье, храмовый комплекс был размещен на полуострове, образованном крутой излучиной реки, так, что все три его элемента (шатровая Входоиерусалимская церковь 1754 г., пятиглавая Тихвинская церковь XVIII в. и колокольня 1787 г.)* хорошо видны со всех сторон: с верхнего и нижнего плесов реки и с двух дорог к селу (с запада и юго-востока). Хорошему восприятию способствует и умелое взаимное размещение сооружений ансамбля**. Небольшая ширина реки и замкнутый характер окружающего пространства сказались здесь и на соразмерно небольших высотах построек храмового ансамбля (до 28 м.). Таким образом, природные условия долины относительно небольшой реки задали и соответствующий масштаб центрической архитектурно-пространственной композиции села (примечания - * Все постройки обшиты тесом при ремонте 1892 г. Тогда же шатер колокольни заменен на купол со шпилем (ИАК-39, СПб., 1911). Планы церквей обмерены экспедицией МРА АА СССР в 1946 г. По рекомендации автора ансамбль обмерен студентами ГИСИ под руководством архит. С.Л. Агафонова в 1973 г.; **В настоящее время восприятие ансамбля нарушено разросшимися за последние десятилетия деревьями)» (рисунок 2.11) [107, с. 41-42, рис. 11].

Важнейший компонент любого селения - его общественный центр. В крупных селениях эту роль выполнял храмовый комплекс. От выбора места для его размещения во многом зависели и общая композиция селения, и его восприятие с основных внешних направлений. Здесь, в Верховье, храмовый комплекс был размещен на полуострове, образованном крутой излучиной реки, так, что все три его элемента (шатровая Входоиерусалимская церковь 1754 г., пятиглавая Тихвинская церковь 18 в. и колокольня 1787 г.) *(примечание * - Все постройки обшиты тесом при ремонте 1892 г. Тогда же шатер колокольни заменен на купол со шпилем (ИАК-39. СПб., 1911). Планы церквей обмерены экспедицией МРА АА СССР в 1946 г. По рекомендации автора ансамбль обмерен студентами ГИСИ под руководством архит. С. Л. Агафонова в 1973 г.) хорошо видны со всех сторон: с верхнего и нижнего плёсов реки и с двух дорог к селу (с запада и юго-востока). Хорошему восприятию способствует и умелое взаимное размещение сооружений ансамбля ** (примечание ** - В настоящее время восприятие ансамбля нарушено разросшимися за последние десятилетия деревьями.). Небольшая ширина реки и замкнутый характер окружающего пространства сказались здесь и на соразмерно небольших высотах построек храмового ансамбля (до 28 м). Таким образом, природные условия долины относительно небольшой реки задали и соответствующий масштаб центрической архитектурно-пространственной композиции села.

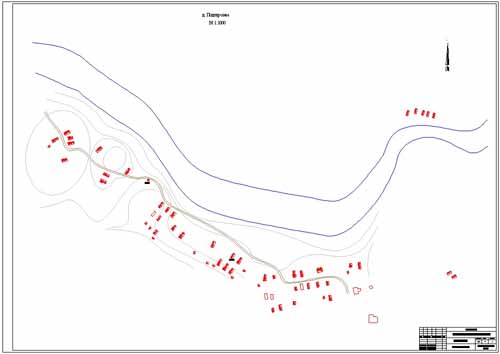

Рисунок 2.11 - Село Верховье (В. Мудьюг). Онежский район Архангельской области. План и панорама по А и Б. [107, с. 42, рис. 11].

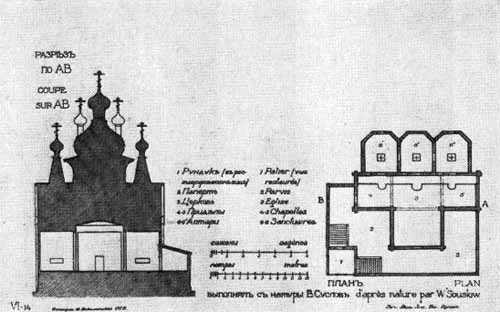

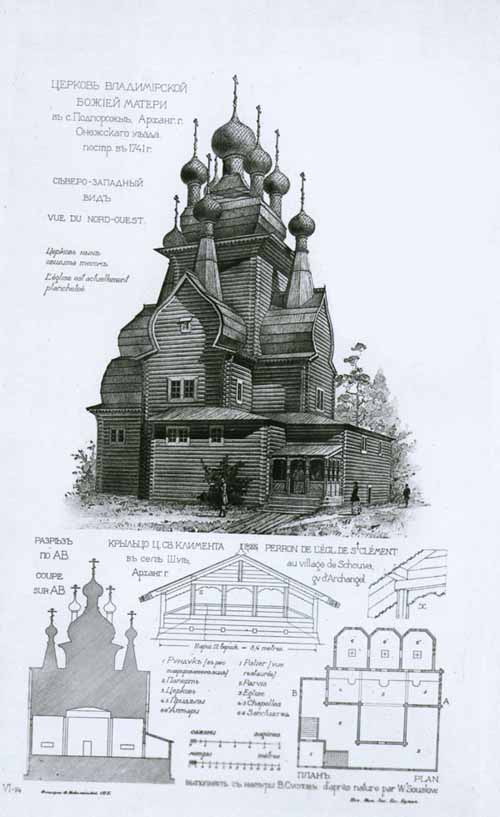

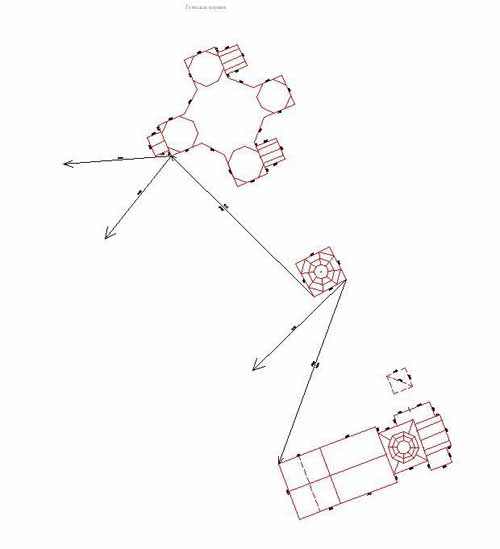

Появление теплой церкви и позднее колокольни, обслуживавшей обе церкви - теплую и холодную, привело к образованию традиционной для русского погоста триады, намного увеличившей композиционные возможности народных зодчих. Расположение трех построек по диагонали друг к другу - естественное развитие двухчастной диагональной композиции (рис. 101). Колокольня, как бы связывая воедино оба храма, ставилась между ними так, например, как это сделано в селах Нёноксе (Северодвинский район Архангельской области), Верховье (Верхнем Мудьюге) и Усть-Коже (Макарьино) Онежского района (рис. 101, 1, 2 и 3). И величина сдвижки построек относительно друг друга, и ее направление в каждом случае были сугубо индивидуальны и зависели от ориентации, рельефа и восприятия общественного центра села с основных направлений» (рисунки 2.12-2.13) [107, с. 130-132, рис. 101, с. 142-143, рис. 107].

Интерес также представляют сведения из работы краеведа Г.Б. Дерягина «Окрестности Онеги», опубликованной на портале «Sudmed-nsmu.narod.ru» [25]. В своей работе ее автор писал, что «напротив острова, по которому мы путешествуем, по правому берегу реки имеется устье речки Мудьюга, где был основан Нижнемудьюжский приход. Он включал в себя 7 деревень, имел к концу XIX века 82 двора, 843 жителей. В самом большом селе Грихновское было два несохранившихся храма XIX века - Онуфрия Великого и Архистратига Божия Михаила» [25].

«В верхнем течении реки Мудьюга, совсем близко от Сырьи был Верхнемудьюжский приход. Состоял он из двух деревень - Ряховская и Митинская (село Верховье, или Верхняя Мудьюга), имел к концу XIX века 128 дворов, 778 жителей.

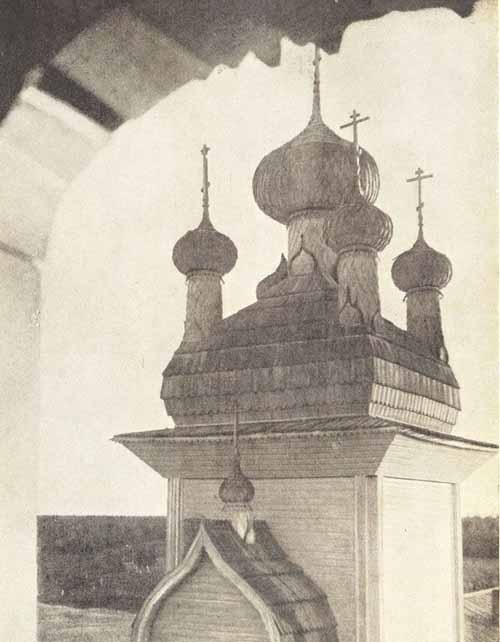

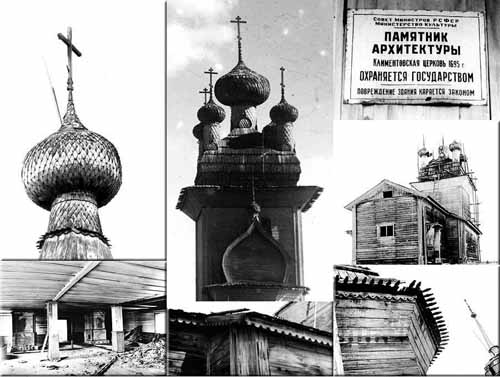

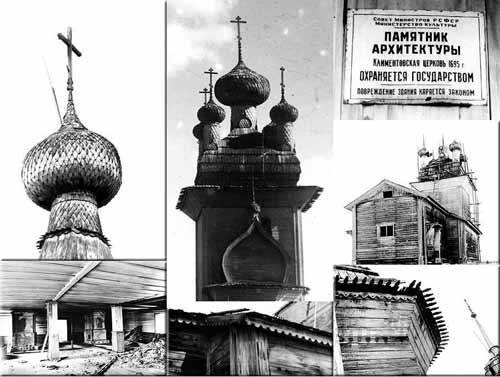

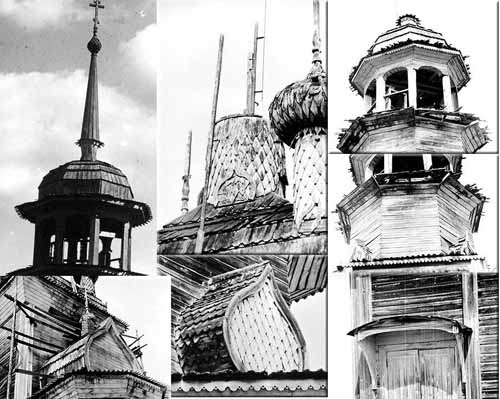

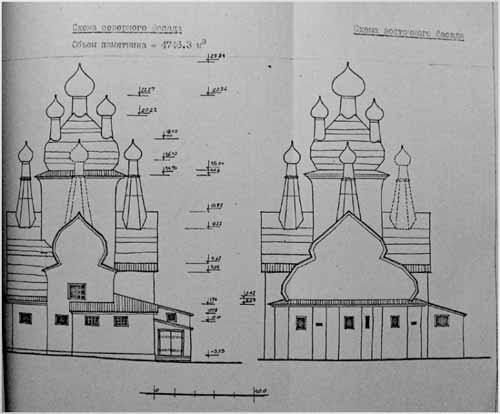

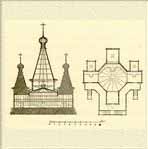

Рисунок 2.12 - Композиционный прием диагонального взаиморасположения построек храмового комплекса при грех компонентах (диагональная система) 1 - село Нёнокса, Северодвинский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и южный фасад. А - Троицкая церковь, 1729 г.; Б - Никольская церковь, 1763 г.; В - колокольня, 1834 г; 2 - село Верховье (В. Мудьюг), Онежский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и южный фасад. А - церковь Входоиерусалимская, 1754 г.; Б - колокольня, 1787 г.; В - церковь Тихвинская, 1865 г.; 3 - село Усть-Кожа (Макарьино). Онежский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и западный фасад. А - церковь Климента, 1695 г.; Б - церковь Крестовоздвиженская, 1769 г.; В - колокольня, XVII-XVIII вв.; 4 - село Филипповское на Почозере, Плесецкий район Архангельской области. Храмовый ансамбль. Реконструкция. План и восточный фасад. А - церковь Обретения Главы И. Предтечи, 1700 г.; Б - церковь Происхождения Честных Древ, 1700 г.; В - колокольня, XVIII в. [107, с. 132, рис. 101].

Рисунок 2.12 - Композиционный прием диагонального взаиморасположения построек храмового комплекса при грех компонентах (диагональная система) 1 - село Нёнокса, Северодвинский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и южный фасад. А - Троицкая церковь, 1729 г.; Б - Никольская церковь, 1763 г.; В - колокольня, 1834 г; 2 - село Верховье (В. Мудьюг), Онежский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и южный фасад. А - церковь Входоиерусалимская, 1754 г.; Б - колокольня, 1787 г.; В - церковь Тихвинская, 1865 г.; 3 - село Усть-Кожа (Макарьино). Онежский район Архангельской области. Храмовый ансамбль. План и западный фасад. А - церковь Климента, 1695 г.; Б - церковь Крестовоздвиженская, 1769 г.; В - колокольня, XVII-XVIII вв.; 4 - село Филипповское на Почозере, Плесецкий район Архангельской области. Храмовый ансамбль. Реконструкция. План и восточный фасад. А - церковь Обретения Главы И. Предтечи, 1700 г.; Б - церковь Происхождения Честных Древ, 1700 г.; В - колокольня, XVIII в. [107, с. 132, рис. 101].

Рисунок 2.13 - Графический анализ взаиморасположения общественного центра и жилых домов в селениях. А-Д - селения, где жилые дома и общественный центр расположены в одном уровне: А - Лядины, Каргопольский район Архангельской области; Б - Заостровье, Березниковский район Архангельской области; В - Верховье (В. Мудьюг), Онежский район Архангельской области; Г - Шуя, Прионежский район КАССР; Д - Кондопога, Кондопожский район КАССР; К-О - селения, где общественный центр расположен на возвышенности: К - Шуерецкое, Беломорский район КАССР; Л - Подпорожье, Онежский район Архангельской области; М - Малошуйка, Онежский район Архангельской области; Н - Пелюгино (Федеровская), Плесецкий район Архангельской области; О - Маселга, Каргопольский район Архангельской области [107, с. 142-143, рис. 107].

Далеко через просеку автодороги виден классический онежский тройник в селе Верховье. Поистине замечательна шатровая Входоиерусалимская церковь, освященная 15 апреля 1758 года, с приделом Трех святителей вселенских: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Последний придел освящен в 1754 году. Поражает стройный, изящно прочерченный силуэт церкви. Как просто и внушительно все выполнено! Здесь то изящество и простота линий, которые безошибочно свидетельствуют о древности. Крутую линию грани шатра продолжает шейка, которая имеет здесь форму усеченного конуса. Вся церковь, вместе с шатром, шейкой и главой, срублена из горизонтально сложенных бревен, без единого гвоздя.

К этому храму в XVIII веке был пристроен придел без каких-либо искажений силуэта здания. Эту задачу блестяще решил местный крестьянин Даниил Пантелеев. Он поставил с северной стороны небольшой, перекрытый широкой бочкой, прируб, по высоте примерно разный высоте четверика. Соответственно каждому престолу в церкви должна быть апсида. Здесь их получилось две, они сочлененные, граненые. Каждая апсида покрыта бочкой, и обе бочки объединяются третьей бочкой с единой главкой, вырастающей из небольшого четверичка на кровле. В храм ведет единственное на Онеге сохранившееся высокое крыльцо на два всхода. Крыльцо поставлено так, что линии скатов кровли объединяют храм и придел, придают цельность западному фасаду. Под крыльцом имеются широкие ворота, ведущие в подклет, в них свободно может въехать телега» (рисунки 2.14-2.16) [25, фото].

Рисунок 2.14 - Храмовый комплекс на берегу реки Мудьюга в селе Верховье. Фото автора (1988 г.) [25, фото].

Рисунок 2.15 - Входоиерусалимский храм в с. Верховье (освящен 15 апреля 1758 г.) (фото Г.Б. Дерягина, 1988 г.) [25, фото].

Рисунок 2.16 - Церковь Тихвинской Богоматери в с. Верховье (освящена 17 декабря 1865 г.) (фото Г.Б. Дерягина, 1988 г.) [25, фото].

«Памятник прекрасно и живописно смотрится с разных сторон. Он стоит на берегу реки Мудьюга, которую можно перейти по висячему мосту, и охватить тройник взором целиком с противоположного берега. Вторая церковь тройника однопрестольная, зимняя, освящена в честь иконы Тихвинской Богоматери 17 декабря 1865 года. Она кубоватая, с трапезной, притвором, крытым крыльцом, пятиглавая. Главки как бы вырастают из плавных линий перекрытия храма, кажутся легкими и веселыми. Возможно, что здание копирует формы стоявшей здесь прежде более древней церкви, тем не менее, на севере нет ни одной церкви, похожей на другую, не смотря на общие принципы архитектурного решения. Каждая церковь поставлена по-своему, настолько неповторима в своем облике, что красота ее затмевает красоту предыдущей.

Третье здание ансамбля - колокольня XVIII века, представляющая собой восьмерик (восьмигранный сруб) на четверике (четырехгранном срубе), стоящая между храмами. На колокольне было четыре бронзовых с серебром колокола, приобретенные крестьянами Шерстобоевым Козьмой Степановичем и Барышевым Арсением Ивановичем. Колокольня типична для Поонежья. Изначально она была шатровой, как и многие другие, но в XIX веке церковное начальство повсеместно повелело заменить «языческие» шатры на купола со шпилем. С моей, субъективной точки зрения, красоты поубавилось, произошло какое-то «приземление» чувств. Тем не менее, когда я в качестве экскурсовода возил туда туристов в конце 1980-х годов, некоторые, потрясенные красотой, даже плакали, особенно когда видели, что внутри Входоиерусалимской церкви местные жители устроили загон для овец» (рисунок 2.17) [25, фото].

Рисунок 2.17 - Колокольня XVIII века в с. Верховье (фото Г.Б. Дерягина, 1988 г.) [25, фото].

«Хотелось говорить об этом великолепном тройнике, как о существующем. Он до сих пор стоит перед моим взором во всей его красе, но 10 августа 1997 г. грандиозный памятник деревянного зодчества в селе Верховье был сожжён после праздничной службы в только что восстановленной Тихвинской церкви кем-то из основательно деградировавших местных жителей, по пьяни. В местной газете по этому поводу были какие-то склочные переругивания, но виновного, как всегда, не нашли» [25].

Интерес также представляют материалы из рукописи краеведа А.Ф. Толстоногова, опубликованные на портале «Оnegaonline.ru» в разделе «Библиотека» (адрес - http://www.onegaonline.ru/biblio/index.asp?kod=2&name=Толстоногов_Алексей_Федорович) (рисунок 2.18) [82, фото].

Рисунок 2.18 - д. Верховье (дд. Митинская - Митенская - с. Митенское и Ряхковская - Ряхновская - Верховье - Верголив - Рядновская - Рядковская - с. Ряхновское) (автор и время съемки неизвестны) [82, фото].

«По данным Государственного архива (сведения Онежских краеведов) деревня Верховье основана в XV веке переселенцем Дмитрием Степановым и названа по его имени Митинской. Вторая деревня на другом берегу реки названа Ряхковской. В те далекие времена прежде чем выбрать место для поселения приходилось думать, а как защитить поля и луга от диких животных, а скот от хищного зверя. И селились на границе ручья, реки, озера, на мысу. К лесной стороне лес валили, землю готовили под поля и покосы.

В ХVI вехе деревня Митинская и Ряхковская составляли 12 дворов, 14 - тягловых крестьян. В конце XVI века вскоре после основания Архангельска и центра Беломорского торга, проложена зимняя дорога Архангельск-Чекуево. Дорога связывала западные районы Каргополя, Поморье, Карелию. Первая станция как называли ее «выпряжай» была деревня Верховская (Верховье). В XVI веке сложилась многодворная сельская община прибывших из разных отдаленных селений. По принципу захвата, они засекали пустующие земли особенно по берегам речек в верховьях Мудьюги. Симановы заняли Лилисару, Конововы - Верхнюю Мудьюгу, Титовы - Некрасово и Бучерово, Шерстобоевы - Рименьгу, Нефедовы - Вычеру. Закрепив заимки билетами на 99 лет.

В 1730 году в Верховье построены две деревянные церкви и между ними высокая колокольня. В это время в Верховье на обеих сторонах реки жило много крестьян. Церковь строили крестьяне под руководством местного крестьянина Пальтихина. В деревне жили умные, пытливые люди. Онежский краевед П. Носков пишет, что в старых записях об урожаях в Онежском уезде значится: Савва Артамонов и Дмитрий Кононов при среднем удобрении земли навозом снимали со 22 центнере с гектара, а Титовы при обильном удобрении снимали по двести пудов с десятины в теплое лето.

Верховье быстро росло, в конце XIX века в нем было около 180 дворов. По соседству с деревней Верховье существовал Сырьинский монастырь, основанный Новгородским священником Кириаком (Кириллом). История Верховья как и Сырьинского монастыря не имеет письменных свидетельств о своем прошлом. В деревне живут русские люди, потомки древних новгородцев: трудолюбивые, человечные, доброжелательные. Живут здесь постоянно с незапамятных времен. Приезжих за обозримое время старожилы деревни не помнят. Некоторые жители имеют фамилии Кононовы, Артамоновы, упоминавшиеся в архивных документах XVII века.

Занимаются крестьяне хлебопашеством, скотоводством, овощеводством, а кроме работы в своем хозяйстве с XIX века отходничеством, в основном, связанным с заготовкой, транспортировкой и обработкой леса. В нелегких условиях жили тогда люди, работая в своем хозяйстве, в прошлые годы крестьянин испытывал лишения, невзгоды и один на один сражался о беспощадными силами природы, боролся с голодом. Ни какой помощи ждать было неоткуда, надежда только на себя. Борьба на выживание. Жить в старину было трудно.

Какой стала деревня? Как изменилась со времени основания ее Дмитрием Степановым? Современная деревня - это большая группа (скопление) деревянных домов, в основном, двухэтажных, хорошо спланированных и построенных. Деревня производит впечатление не богатой, но и не бедной. Большого достатка в хозяйствах не видно. В прошлые века в деревне были и курные избы. В настоящее время Верховье состоит из двух деревень Митинской и Ряхковской (происхождение названия этой деревни не известно). Внешне они выглядят симпатично, как и вообще северные деревни, около домов чистота и порядок. На правом берегу реки Мудьюги деревня разрослась, в ней около 100 домов, расположена на склоне небольшого холма Пальник, сбегающего краем к реке Мудьюге. Все дома фасадом (окнами) обращены в сторону реки. В деревне один спуск к реке, где крутизна берега несколько уменьшена.

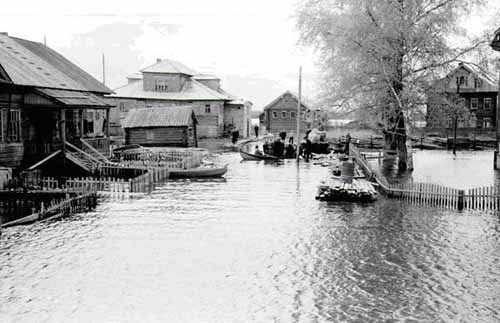

Деревня Ряхковская расположена на левом берегу реки. Река Мудьюга, разделяющая эти деревня, невелика 25-30 до 35 м ширина и не глубока в среднем 1,5 метра, но с высокими и очень крутыми берегами до 6 метров высоты, густо поросшие растительностью. На протяжении всей реки нет места, где бы чело век, мог свободно перейти реку пешком или переехать на лошади с одного берега на другой. Поэтому жители деревни еще с незапамятных времен разделили всю землю Верховья между деревнями. Все леса, поля, луга по правой стороне реки принадлежат деревне Митинской. Все леса, поля, луга по левой стороне реки принадлежат деревне Ряхковской. Этот раздел ни в старину, ни в последующие века и до настоящего времени ни каких недоразумений не вызывал. Так как переехать с одной стороны реки на другую было не возможно. Для переезда через Мудьюгу на всем протяжении имеется только два моста. Один в деревне Верховье и один в деревне Грихново, где сельский совет.

Особенность деревни Митинской с трех сторон ее окружают болота. С северо-восточной стороны деревни протекает и впадает в реку Мудьюгу полноводный ручей Падун. Он и сейчас является границей деревни. Болота, окружающие деревню, не трясина, а земля, периодически заливаемая водой. Через все эти болота проложены накатные мосты. Дорога вымощена не толстыми бревнами в ширину дороги, а по краям укреплена жердями, чтобы бревна не разнесло водой. Таких дорог через болота три, одна ведет в Пикостровский лес, другая - в Малестровский лес, третья - в Шалошный, каждая из дорог длиной около километра.